「無為」在職場:停止過度努力工作,走出職場疲憊,擺脫打工仔奴性的3大法則

你有職場內耗嗎?心理能量被無效努力、焦慮、內心比較和過度負責消耗掉了。而「無為」提供了一種反直覺、卻非常有效的方式:不靠拼命努力,也不過度干涉他人或流程,依然能達成工作成果,並且減少心理耗損。

內耗讓你每天糾結、想太多、睡不好?本篇文章用心理學角度深入分析內耗原因、影響與5大實用破解方法,讓你告別腦內小劇場,重拾自在生活!

內耗讓你每天糾結、想太多、睡不好?本篇文章用心理學角度深入分析內耗原因、影響與5大實用破解方法,讓你告別腦內小劇場,重拾自在生活!

你有沒有試過,一件小事想個沒完沒了?明明已經下定決心,腦海卻還是反覆上演「如果我那樣做會不會更好?」「別人是不是討厭我?」這種無止境的自我對話?

這,就是我們常說的「內耗」。

心理學上,這種不斷打轉、停不下來的思維模式,叫做反芻思考(Rumination)。意思就是,像牛一樣反覆咀嚼同樣的草料(Nolen-Hoeksema et al., 2008)。只不過,我們反覆「咀嚼」的是自己的煩惱和焦慮。

適度的反思其實對人生很重要。但問題是,當我們過度分析、無限上綱,明明只是選午餐,卻能腦補出人生走向、社交未來,這樣的過勞大腦只會讓人更疲憊(Treynor et al., 2003)。

心理學裡有個概念叫S-REF模型(Self-Regulatory Executive Function),指的就是大腦監控自己狀態的能力。如果這個系統過度運轉,我們就會陷入不斷自我檢討、自我否定的「內耗地獄」(Wells, 2000)。

你是不是總覺得自己不夠好?不夠完美?這背後其實跟自我差距理論(Self-Discrepancy Theory)有關。當「理想中的自己」和「現實中的自己」差距太大,我們就很容易產生焦慮、羞愧、自我懷疑(Higgins, 1987)。

你以為只是想多一點,沒甚麼大不了?其實長期內耗,心理健康風險超級高!

研究指出,長期反芻思考的人,罹患焦慮症、抑鬱症的機率明顯更高(Nolen-Hoeksema, 2000;Spinhoven et al., 2018)。

心理學中的行為激活療法(Behavioral Activation)強調:「別想那麼多,先做!」

哪怕只是散步、做家務,讓自己從「想太多」→「有行動」,就是突破第一步(Jacobson et al., 2001)。

你以為的「我一定會失敗」、「大家都討厭我」,真的有證據嗎?

認知行為療法(CBT)教你如何拆解這些非理性想法,找到更平衡的自我解讀(Beck, 1976)。

接納與承諾療法(ACT)要我們練習:「即使有焦慮、有擔心,我依然可以行動!」

不再糾結於「一定要想通」或「先不焦慮才可以做事」(Hayes et al., 2006)。

反覆思考的時候,不如試著做一次深呼吸,觀察自己的念頭,不去評價。

研究證明,靜觀訓練有助於降低反芻程度,提高情緒調節力(Segal & & Teasdale, 2002)。

如果你總是陷在「我是失敗者」、「我永遠做不好」的自我敘事裡,不妨試試心理學的敘事治療法(Narrative Therapy)。

學會用不同角度重新定義自己的經歷,找回生命中的主控權(White & Epston, 1990)。

當我們的內耗變得「存在性」,例如反覆問自己:「人生有意義嗎?」

其實這跟心理學家Yalom提出的存在主義心理治療(Existential Psychotherapy)理論有關。

他提醒我們,面對無意義感的最佳方式,不是思考出意義,而是去活出意義(Yalom, 1980;Vos et al., 2015)。

✅ 內耗偵測雷達開啟:感覺焦慮、煩悶、思緒停不下來時,就是提醒自己該停下來。

✅ 小步行動法:與其再想100次,不如先踏出小小一步。

✅ 問自己:「有證據嗎?」:挑戰腦海裡那些自我批判的聲音。

✅ 放下完美主義:別再追求「最佳選擇」,有時候「夠好就好」。

✅ 用行動換狀態:做些讓自己投入的事,哪怕跟原本煩惱無關,例如健身、學畫畫、約朋友喝杯咖啡。

內耗本身不是錯,它提醒我們在意、想做好、想被認同。但如果我們被它困住,無法前進,人生就會停滯。

親愛的你,如果正在內耗,不妨給自己一句溫柔的提醒:

「我可以不需要完全想清楚,就先往前一步。」

生活,不是要想通了才開始,而是邊走邊懂,邊體驗邊成長。

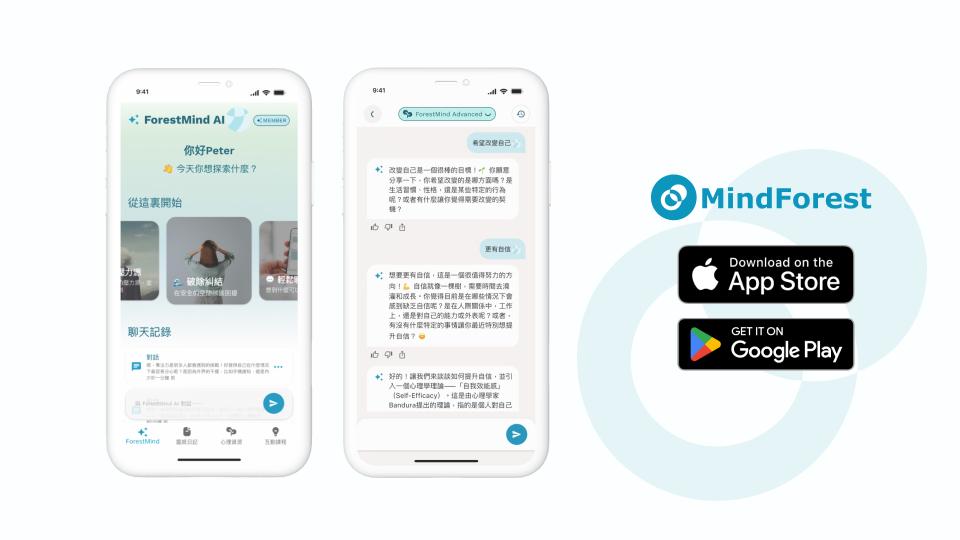

「想太多」不只是壞習慣,它往往是內心壓力與焦慮的真實反映。透過 MindForest App,你可以一步步跳脫內耗循環,讓思緒回歸清晰,行動不再卡關。

每當你又陷入「到底要不要做?」「這樣做會不會不好?」的無限內耗時,ForestMind AI 就像一位懂你的心理教練,根據你的情緒波動與思維模式,給出貼心又實用的心理建議。

讓你不再被過度分析困住,勇敢踏出第一步。

你可以透過 ForestMind AI 做到:

🔍 快速辨識: 這是真正需要思考的,還是單純在內耗?

💭 思維重整: 用心理學技巧,打斷無限反覆的負面自我對話

🎯 即時小任務: 當機立斷給你一個「現在就可以做到」的第一步行動建議

不需要一次解決全部,只需要開始。 ForestMind AI 會陪你,從「停不下來的內耗」走向「溫柔而有力量的行動」。

立即下載 MindForest App,陪你一起練習:少一點內耗,多一點行動,活出更自在的自己!

參考文獻

Beck, A. T. (1976). Cognitive Therapy and the Emotional Disorders. New York: International Universities Press.

Jacobson, N. S., Martell, C. R., & Dimidjian, S. (2001). Behavioral activation treatment for depression: Returning to contextual roots. Clinical Psychology: Science and Practice, 8(3), 255–270.

Hayes, S. C., Luoma, J. B., Bond, F. W., Masuda, A., & Lillis, J. (2006). Acceptance and commitment therapy: model, processes and outcomes. Behaviour research and therapy, 44(1), 1–25.

Higgins, E. T. (1987). Self-discrepancy: A theory relating self and affect. Psychological Review, 94(3), 319–340.

Nolen-Hoeksema, S. (2000). The role of rumination in depressive disorders and mixed anxiety/depressive symptoms. Journal of Abnormal Psychology, 109(3), 504–511.

Nolen-Hoeksema, S., Wisco, B. E., & Lyubomirsky, S. (2008). Rethinking Rumination. Perspectives on psychological science : a journal of the Association for Psychological Science, 3(5), 400–424.

Segal, Z. V., Williams, J. M. G., & Teasdale, J. D. (2002). Mindfulness-based cognitive therapy for depression: A new approach to preventing relapse. Guilford Press.

Spinhoven, P., van Hemert, A. M., & Penninx, B. W. (2018). Repetitive negative thinking as a predictor of depression and anxiety: A longitudinal cohort study. Journal of affective disorders, 241, 216–225.

Treynor, W., Gonzalez, R., & Nolen-Hoeksema, S. (2003). Rumination reconsidered: A psychometric analysis. Cognitive therapy and research, 27, 247-259.

Vos, J., Craig, M., & Cooper, M. (2015). Existential therapies: a meta-analysis of their effects on psychological outcomes. Journal of consulting and clinical psychology, 83(1), 115–128.

Wells, A. (2000). Emotional Disorders and Metacognition: Innovative Cognitive Therapy. Wiley.

White, M., & Epston, D. (1990). Narrative means to therapeutic ends. WW Norton & Company.

Yalom, I. D. (1980). Existential psychotherapy. Basic Books/Hachette Book Group.

探索實用的心理學貼士,立即應用到日常生活裡。由培養抗逆力、改善人際關係,到尋找工作平衡,我們的網誌分享心理學,陪伴你不斷成長。

你有職場內耗嗎?心理能量被無效努力、焦慮、內心比較和過度負責消耗掉了。而「無為」提供了一種反直覺、卻非常有效的方式:不靠拼命努力,也不過度干涉他人或流程,依然能達成工作成果,並且減少心理耗損。

「不是我不想存錢,是我真的不知道怎樣才算夠。」如果你是 Gen Z,這句話可能比任何理財建議都更貼近你的生活。在高房租、通膨、零工經濟、低起薪、情緒消耗型工作的夾擊下,月光族早已不是不自律,而是一種世代現象。這篇文章不是要你一夜之間變成理財高手,而是陪你看懂:為甚麼我們會成了月光族? 這背後的心理機制是甚麼?以及,怎樣用「不內耗」的方式,慢慢建立理財感?

在職涯的某些階段,「轉工」與「離職」這兩個詞,會悄悄出現在腦海中。它們不一定來得劇烈,更多時候是一種反覆出現的思緒——可能是在加班結束後的夜晚、在星期日準備入睡前,或是在完成一項早已熟練到不需多想的工作之後。如果你最近開始思考是否應該轉工,這並不代表你不夠努力,也不意味著你對現狀缺乏感恩。相反地,這往往代表你正在更成熟地審視自己的職涯方向、生活狀態,以及長期發展的可能性。

下載 MindForest,將知識應用於生活當中。ForestMind AI 夥伴會為你提供度身訂造的支持,見證你的每一步成長,助你發揮潛能。