「無為」在職場:停止過度努力工作,走出職場疲憊,擺脫打工仔奴性的3大法則

你有職場內耗嗎?心理能量被無效努力、焦慮、內心比較和過度負責消耗掉了。而「無為」提供了一種反直覺、卻非常有效的方式:不靠拼命努力,也不過度干涉他人或流程,依然能達成工作成果,並且減少心理耗損。

選擇伴侶,不只是為了不孤單,更是關於:「我想和甚麼樣的人,共度未來的日子?」 在面對愛情時,我們常常憑感覺行動,但心理學提醒我們:幸福的關係,背後有清晰的心理原則與科學依據。 今天,就讓我們一起,用更成熟的方式,好好聊聊:擇偶,該如何選擇對的人?

選擇伴侶,不只是為了不孤單,更是關於:「我想和甚麼樣的人,共度未來的日子?」

在面對愛情時,我們常常憑感覺行動,但心理學提醒我們:幸福的關係,背後有清晰的心理原則與科學依據。

今天,就讓我們一起,用更成熟的方式,好好聊聊:擇偶,該如何選擇對的人?

你有沒有發現,我們往往會被跟自己有相同價值觀、生活習慣、甚至笑點的人吸引?

心理學研究發現:我們通常更容易被「和自己相似」的人吸引。這被稱為「相似性吸引理論」(similarity-attraction effect),意思是人們傾向喜歡與自己有相似價值觀、興趣、背景的人,因為這樣更容易建立信任、溝通也更順暢(Wetzel & Insko, 1982;Montoya et al., 2008; Youyou et al., 2017)。

但有趣的是,有時候,兩人的差異可以成為一種吸引力。能力上的互補,可以為關係帶來成長空間(Dryer & Horowitz, 1997)。

比如:衝動的人,或許會因為對方的冷靜而學會放慢腳步,更懂得在做決定前多想一步;而隨性的人,也可能在伴侶的有序與規劃中,慢慢培養出更好的方向感。

愛情,不一定非黑即白。最理想的,也許是「價值觀相似、能力互補」,剛剛好的配合。

有意識地選擇,才有機會遇到對的人。

你有沒有過這樣的經歷?

一開始只是聊天、曖昧、習慣陪伴…

無意識之間,兩個人就在一起了。

但心理學提醒我們:「怎麼開始」,很可能影響一段感情的品質。

心理學家 Stanley 等人提出「Deciding vs. Sliding」理論:那些「有意識、深思熟慮後決定在一起」的人,未來更容易擁有高承諾、好溝通、健康界限;反之,那些「不知不覺就在一起」的人,更容易遇到關係模糊、缺乏責任感、甚至後悔的情況(Stanley et al., 2006)。

在曖昧期,先問問自己:

選擇,不是將就;愛情,也不該是「不小心」開始的。

我們常常會被外貌、學歷、收入這些「外在條件」吸引,這很正常,也是人類演化過程中的自然傾向(Buss & Barnes, 1986)。

但心理學提醒我們:真正決定一段關係能不能走得長久的,從來不是那些履歷表上的條件,而是「心理上的連結感」。

包括:

(Brackett et al., 2011;Gottman, 2018; Holmes, 1991)

如果你想找到一個能陪你走過低谷、一起成長的人,別只停留在表面。多花時間了解對方的內心狀態、情緒成熟度,以及他的人生態度。

你是否有過這樣的時刻:

為了不讓對方生氣,選擇沉默?

為了維持表面和平,默默忍耐?

甚至,有時候連自己的底線在哪,都快忘了?

學者 Whetstone(2024)提醒:真正健康的愛,不是無止盡的犧牲,也不是失去自我的妥協。成熟的關係,是雙方都能清楚說出:「這是我可以接受的,這是我不行的。」

研究發現,有良好邊界感的伴侶,衝突更少、情感滿足感更高、關係穩定度更好(Gottman, 2018)。

說出真實想法,反而能讓彼此的安全感更穩固。

在愛情裡,你有沒有遇過這樣的人:

心理學告訴我們,這背後很可能是心理成熟度不足的表現。

有自我覺察、願意反思的人,通常在感情中表現出更好的穩定度、溝通能力與問題解決力 (Franzoi et al, 1985;Brackett et al., 2011;Righetti et al, 2022)。

成熟,不是指對方沒缺點,而是:「當問題出現時,他願不願意面對、修正、成長。」

1)當壓力來臨時,對方的情緒反應是什麼?

2)他/她是否有能力承認錯誤,願意調整行為?

3)當你表達需求時,對方的態度是接納?還是防衛、逃避?

找一個成熟的人去愛,並不是挑剔,而是為了未來少流眼淚。

在投入一段關係之前,不妨先靜下心,真誠地問問自己:

💡 我們的價值觀,是否有足夠的契合點?

💡 我能不能接納對方的缺點,而不是抱著「改變他」的期待?

💡 我們的溝通過程,有沒有尊重與理解的基礎?

💡 在這段關係裡,我是否還保有屬於自己的生活空間與界限?

💡 這份感情,是我經過深思熟慮、帶著清醒選擇的結果,還是只是習慣、依賴,或害怕孤單?

擇偶,不只是「找一個人陪伴」,而是選擇一個能讓你一起成長、彼此滋養的人。

心理學說:「先愛自己,再去愛人」。

下一次遇見心動的人,記得問問自己:

「我,是帶著清醒、成熟與溫柔,走向這段關係的嗎?」

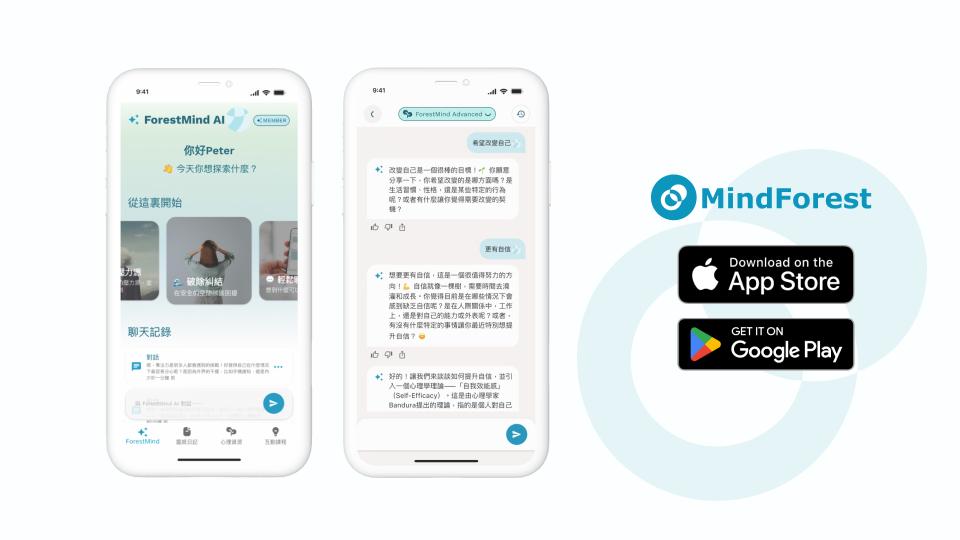

還在為擇偶煩惱嗎?MindForest App 可以陪你走過每一段內心拉扯:

根據你的情緒狀態,給你個人化心理建議,不讓你陷入情緒化擇偶陷阱。

每天花幾分鐘記錄你的想法,幫助你釐清:這份心動,是習慣?還是真心?

從性格到價值觀,讓心理學數據幫助你做更好的選擇。

現在就下載 MindForest,開始一場更成熟、更清醒的愛情旅程。

參考文獻

Brackett, M. A., Rivers, S. E., & Salovey, P. (2011). Emotional intelligence: Implications for personal, social, academic, and workplace success. Social and personality psychology compass, 5(1), 88-103.

Buss, D. M., & Barnes, M. (1986). Preferences in human mate selection. Journal of Personality and Social Psychology, 50(3), 559–570.

Dryer, D. C., & Horowitz, L. M. (1997). When do opposites attract? Interpersonal complementarity versus similarity. Journal of personality and social psychology, 72(3), 592.

Franzoi, S. L., Davis, M. H., & Young, R. D. (1985). The effects of private self-consciousness and perspective taking on satisfaction in close relationships. Journal of personality and social psychology, 48(6), 1584–1594. https://doi.org/10.1037//0022-3514.48.6.1584

Gottman, J. (2018). The seven principles for making marriage work. Hachette UK.

Holmes, J. G. (1991). Trust and the appraisal process in close relationships. In W. H. Jones & D. Perlman (Eds.), Advances in personal relationships: A research annual, Vol. 2, pp. 57–104). Jessica Kingsley Publishers.

Montoya, R. M., Horton, R. S., & Kirchner, J. (2008). Is actual similarity necessary for attraction? A meta-analysis of actual and perceived similarity. Journal of Social and Personal Relationships, 25(6), 889–922.

Stanley, S. M., Rhoades, G. K., & Markman, H. J. (2006). Sliding versus deciding: Inertia and the premarital cohabitation effect. Family relations, 55(4), 499-509.

Righetti, F., Đurić, M., Hofmann, W., & Finkenauer, C. (2022). Self‐regulation in close relationships. Personal Relationships, 29(4), 674-698.

Whetstone, B. (2024). The art and science of love and mate selection. Medium. https://medium.com/@doctorbecky/the-art-and-science-of-love-and-mate-selection-9b612ed7d4d3

Wetzel, C. G., & Insko, C. A. (1982). The similarity–attraction relationship: Is there an ideal one? Journal of Experimental Social Psychology, 18(3), 253–276.

Youyou, W., Stillwell, D., Schwartz, H. A., & Kosinski, M. (2017). Birds of a Feather Do Flock Together. Psychological science, 28(3), 276–284.

探索實用的心理學貼士,立即應用到日常生活裡。由培養抗逆力、改善人際關係,到尋找工作平衡,我們的網誌分享心理學,陪伴你不斷成長。

你有職場內耗嗎?心理能量被無效努力、焦慮、內心比較和過度負責消耗掉了。而「無為」提供了一種反直覺、卻非常有效的方式:不靠拼命努力,也不過度干涉他人或流程,依然能達成工作成果,並且減少心理耗損。

「不是我不想存錢,是我真的不知道怎樣才算夠。」如果你是 Gen Z,這句話可能比任何理財建議都更貼近你的生活。在高房租、通膨、零工經濟、低起薪、情緒消耗型工作的夾擊下,月光族早已不是不自律,而是一種世代現象。這篇文章不是要你一夜之間變成理財高手,而是陪你看懂:為甚麼我們會成了月光族? 這背後的心理機制是甚麼?以及,怎樣用「不內耗」的方式,慢慢建立理財感?

在職涯的某些階段,「轉工」與「離職」這兩個詞,會悄悄出現在腦海中。它們不一定來得劇烈,更多時候是一種反覆出現的思緒——可能是在加班結束後的夜晚、在星期日準備入睡前,或是在完成一項早已熟練到不需多想的工作之後。如果你最近開始思考是否應該轉工,這並不代表你不夠努力,也不意味著你對現狀缺乏感恩。相反地,這往往代表你正在更成熟地審視自己的職涯方向、生活狀態,以及長期發展的可能性。

下載 MindForest,將知識應用於生活當中。ForestMind AI 夥伴會為你提供度身訂造的支持,見證你的每一步成長,助你發揮潛能。