「無為」在職場:停止過度努力工作,走出職場疲憊,擺脫打工仔奴性的3大法則

你有職場內耗嗎?心理能量被無效努力、焦慮、內心比較和過度負責消耗掉了。而「無為」提供了一種反直覺、卻非常有效的方式:不靠拼命努力,也不過度干涉他人或流程,依然能達成工作成果,並且減少心理耗損。

甚麼是「仇富」?一種潛藏於社會的防衛心態 你是否曾經在心中暗暗想過:「有錢人都很虛偽」? 或者當別人成功時,你第一個反應是:「他靠父幹吧。」 這種微妙而複雜的心態,就是心理學中所謂的「仇富」(resentment towards the rich)。 它並不單純是「嫉妒」,而是一種在社會比較中產生的道德防衛機制──當人感覺自己被剝奪權力與資源時,便會透過貶低成功者來維護內在的自尊(Feather, 1999)。

你是否曾經在心中暗暗想過:「有錢人都很虛偽」?

或者當別人成功時,你第一個反應是:「他靠父幹吧。」

這種微妙而複雜的心態,就是心理學中所謂的「仇富」(resentment towards the rich)。

它並不單純是「嫉妒」,而是一種在社會比較中產生的道德防衛機制──當人感覺自己被剝奪權力與資源時,便會透過貶低成功者來維護內在的自尊(Feather, 1999)。

德國哲學家尼采(Friedrich Nietzsche)在《快樂的科學》(The Gay Science)中指出,弱者往往會以道德包裝自己的無力,將無法獲得的東西轉化為「美德」(Nietzsche, 1882/2001)。

例如:

這些轉化並非全然錯,但若過度依附於「道德優越感」,反而會讓人停滯於「受害者的舒適區」──不再思考如何真正改變自己的處境。尼采稱這種現象為「怨恨的道德」(ressentiment morality),是一種以貶低強者來抬高自我價值的心理防衛。

換句話說,仇富的根源,不在於「錢」,而在於「權力感的失衡」。

社會心理學家 Festinger(1954)早已指出,人類天生傾向進行社會比較(social comparison)。當我們將自己與比我們成功的人相比時,若缺乏安全感,就會產生「向上比較的威脅」(upward comparison threat),導致自尊受損(Smith et al., 2018)。

於是,貶低他人成為恢復心理平衡的一種手段——「他雖然有錢,但一定不快樂」。

2025 年一篇發表於 Journal of Personality and Social Psychology 的研究指出,社會地位越高的人反而更能表現真誠(Kakkar et al., 2025)。

研究名為《The Privilege to Be Yourself Depends on What Others Think of You》,指出高地位者在社交對話中能更自在地表達真實想法,因為他們的「被接受風險」較低。相反,低地位者常需迎合他人、壓抑真我,以維持生存機會。

這一點與尼采的觀察不謀而合——權力讓人更自由、更真誠;而無力感,讓人更容易偽裝。

仇富心理的本質,其實是對「被限制」的反抗。但如果我們只是沉醉於比較與怨恨,最終仍會陷於被動。尼采曾說:「成為你自己」(Become who you are),是一種主動的生命姿態。

對應到現代心理學,這可理解為「內控信念」(internal locus of control)──相信自己能影響命運的人,更有行動力與幸福感(Rotter, 1966)。

因此,與其仇富,不如問自己:

當我們具備足夠能力與資源時,真誠與自由才有空間生長。這也是「不仇富」的根本——因為你已不再需要靠比較來定義自己。

仇富心理不是錯,它是人性的一部分,是對不公平的自然反應。

但真正的轉變,不在於讓世界變得「更公平」,而在於讓自己變得「更有力量」。

尼采與現代心理學都提醒我們:

當你停止透過貶低他人來維護自尊,轉而培養自身的力量與真誠,那一刻,你就不再是弱者。

當我們對他人的成功感到焦慮或不平,真正需要被理解的,是那份被比較的無力。

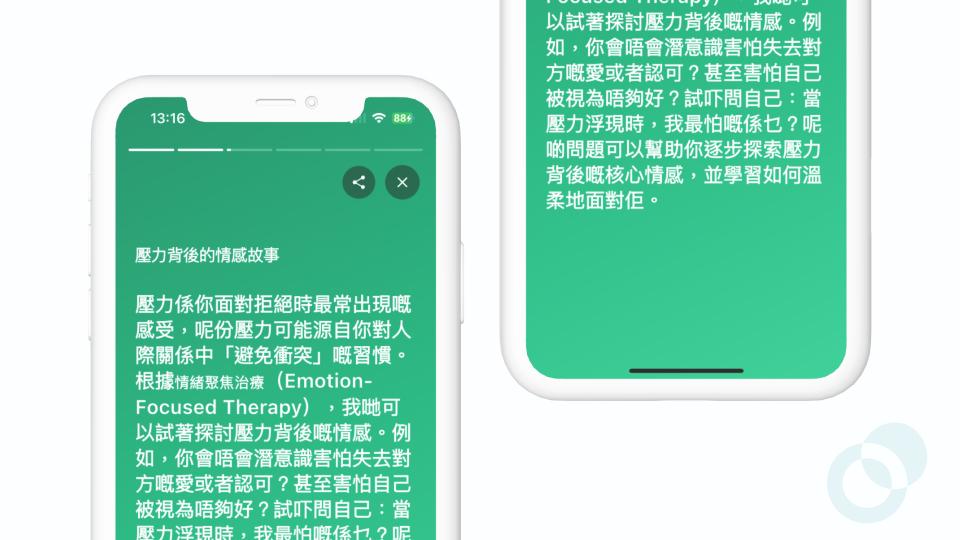

透過 MindForest App,你能看見這些情緒背後的心理需求,學會從比較中解放。

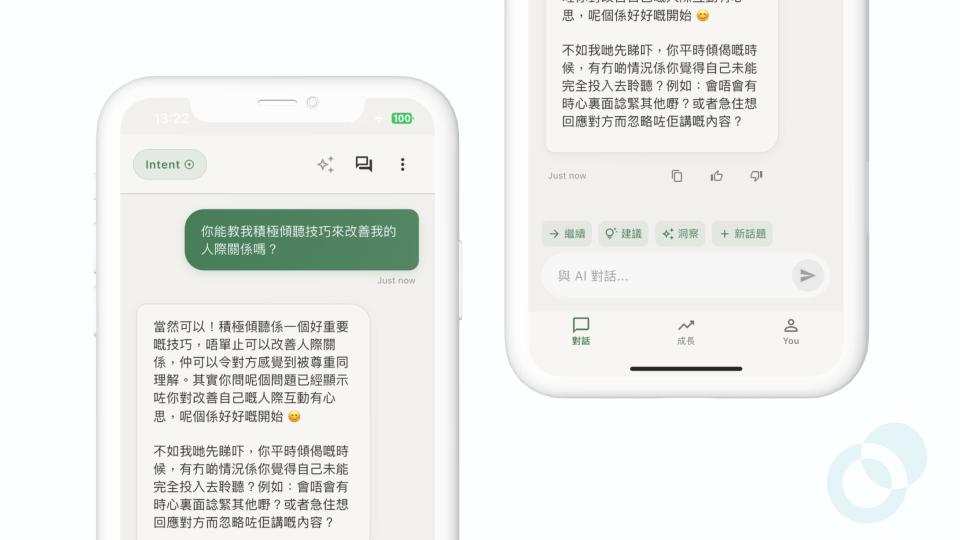

1️⃣ 覺察階段 — ForestMind AI 陪你理解情緒根源

當焦慮與不安湧現,AI 幫助你探索那份渴望自由與尊嚴的真實感受。

2️⃣ 釋放階段 — 靈感日記讓比較成為覺察契機

誠實記錄羨慕與嫉妒,讓情緒成為自我理解的起點,而非自責的枷鎖。

3️⃣ 成長階段 — 心理測評重建自我價值地圖

透過測評了解自尊與安全感來源,學會以真誠與力量取代防衛。

🌿 立即下載 MindForest App,開啟你的內在自由之旅。

☁️ 你也可以試用網頁版。

參考文獻

Feather, N. T. (1999). Values, achievement, and justice: Studies in the psychology of deservingness. Springer.

Festinger, L. (1954). A theory of social comparison processes. Human Relations, 7(2), 117–140.

Kakkar, H., Tang, C., & Anicich, E. M. (2025). The privilege to be yourself depends on what others think of you: Social status increases authenticity. Journal of Personality and Social Psychology.

Nietzsche, F. (2001). The gay science (J. Nauckhoff, Trans.). Cambridge University Press. (Original work published 1882)

Rotter, J. B. (1966). Generalized expectancies for internal versus external control of reinforcement. Psychological Monographs, 80(1), 1–28.

Smith, R. H., Parrott, W. G., Diener, E. F., Hoyle, R. H., & Kim, S. H. (2018). Envy and its relation to social comparison. Personality and Social Psychology Bulletin, 44(1), 136–152.

探索實用的心理學貼士,立即應用到日常生活裡。由培養抗逆力、改善人際關係,到尋找工作平衡,我們的網誌分享心理學,陪伴你不斷成長。

你有職場內耗嗎?心理能量被無效努力、焦慮、內心比較和過度負責消耗掉了。而「無為」提供了一種反直覺、卻非常有效的方式:不靠拼命努力,也不過度干涉他人或流程,依然能達成工作成果,並且減少心理耗損。

「不是我不想存錢,是我真的不知道怎樣才算夠。」如果你是 Gen Z,這句話可能比任何理財建議都更貼近你的生活。在高房租、通膨、零工經濟、低起薪、情緒消耗型工作的夾擊下,月光族早已不是不自律,而是一種世代現象。這篇文章不是要你一夜之間變成理財高手,而是陪你看懂:為甚麼我們會成了月光族? 這背後的心理機制是甚麼?以及,怎樣用「不內耗」的方式,慢慢建立理財感?

在職涯的某些階段,「轉工」與「離職」這兩個詞,會悄悄出現在腦海中。它們不一定來得劇烈,更多時候是一種反覆出現的思緒——可能是在加班結束後的夜晚、在星期日準備入睡前,或是在完成一項早已熟練到不需多想的工作之後。如果你最近開始思考是否應該轉工,這並不代表你不夠努力,也不意味著你對現狀缺乏感恩。相反地,這往往代表你正在更成熟地審視自己的職涯方向、生活狀態,以及長期發展的可能性。

下載 MindForest,將知識應用於生活當中。ForestMind AI 夥伴會為你提供度身訂造的支持,見證你的每一步成長,助你發揮潛能。