「無為」在職場:停止過度努力工作,走出職場疲憊,擺脫打工仔奴性的3大法則

你有職場內耗嗎?心理能量被無效努力、焦慮、內心比較和過度負責消耗掉了。而「無為」提供了一種反直覺、卻非常有效的方式:不靠拼命努力,也不過度干涉他人或流程,依然能達成工作成果,並且減少心理耗損。

我們都會迷茫:當生活暫時按下「暫停鍵」 你有沒有試過——生活看似一切正常,卻突然覺得自己不知道為何而忙? 那種方向消失、動力變淡、連快樂都模糊的狀態,就是「迷茫」。 心理學稱這種感覺為意義危機(meaning crisis),當我們暫時找不到生活的連貫與意義時,就會產生困惑與焦慮(Heine et al., 2006)。 但迷茫並不代表你做錯了什麼,而是生命在提醒你:「是時候重新整理內在地圖了。」

你有沒有試過——生活看似一切正常,卻突然覺得自己不知道為何而忙?

那種方向消失、動力變淡、連快樂都模糊的狀態,就是「迷茫」。

心理學稱這種感覺為意義危機(meaning crisis),當我們暫時找不到生活的連貫與意義時,就會產生困惑與焦慮(Heine et al., 2006)。

但迷茫並不代表你做錯了什麼,而是生命在提醒你:「是時候重新整理內在地圖了。」

現代人擁有太多選擇——職涯、感情、生活方式都在眼前閃爍。

心理學家Barry Schwartz(2004)稱這現象為選擇的悖論(The Paradox of Choice):當選擇越多,滿意度反而越低,因為我們更容易懷疑自己選錯。

結果是,越努力想找「對的方向」,越容易陷入混亂。

滑開手機,我們看見別人的「完美人生」,但忘了那只是剪輯後的片段。

根據研究,社會比較效應(social comparison effect)會削弱自尊與清晰感(Vogel et al., 2014)。當我們總把焦點放在別人的進度上,難怪自己總覺得落後。

心理學家Erik Erikson(1968)提到,每個人都會經歷身份認同危機(identity crisis)。

當角色轉變——從學生到上班族、從自由到穩定、從單身到進入關係——內在的自我也需要時間重新定位。迷茫,其實是內在調整的自然反應。

我們常誤以為「迷茫=失敗」,但心理學告訴我們,這反而是成長的前奏。

根據Robert Kegan(1994)的成人心智發展論(Theory of Adult Development),每一次心理成長都會經歷舊有信念的崩解與新觀點的重建。這個過程自然伴隨混亂與不確定。

換句話說,迷茫的你,其實正在進化。

當舊的價值觀不再符合當下的生活,你的內在系統會自動更新。那份「卡關感」並非阻礙,而是提醒你——人生的下一章,正在準備登場。

我們被社會教導要有目標、有計劃,但其實「不知道」也沒關係。

研究指出,允許自己與不確定共處,能提升心理靈活度與創造力(Sweeny et al., 2015)。

當你放下急著找答案的焦慮,內心的噪音會慢慢變成清晰的回音。

真正的方向不是外在給的,而是從內在生長出來的。

Schwartz(1992)發現,清楚自己重視的價值(如自由、誠實、成長)的人,能在困境中更容易做出一致選擇。

問問自己:「我想成為怎樣的人?我重視什麼?」答案會指引你走出人生的霧。

別人有別人的時區,你有你的旅程。

練習自我同情(self-compassion),用理解取代責備(Neff, 2003)。每天紀錄一點點進展,不用多,只要比昨天更靠近自己,就足夠。

想太多只會讓迷茫更深。行動,反而能帶來清晰。

Kolb(1984)的經驗式學習法(Experiential Learning)指出,透過行動—反思—修正的循環,人才能真正成長。

試著去做一些小事——報一堂課、改變一個習慣、寫下心裡的想法——方向感會在行動中自然浮現。

當我們停止抗拒迷茫,它就不再那麼可怕。

心理學家Viktor Frankl(1959)在《活出意義來》中寫道:「當生命沒有意義時,人依然可以選擇賦予它意義。」

或許此刻你還在霧中,但迷茫不代表迷失。

那只是靈魂在低語:「你準備好探索新的自己了嗎?」

你不需要立刻看清全路,只要願意邁出下一步,方向就會逐漸顯現。

我們無法永遠避免迷茫,但可以選擇如何與它共處。

真正成熟的人,不是永遠清楚自己要去哪裡,而是即使看不清,也願意繼續走。

下次當你覺得「我不知道自己在幹嘛」時,請記得——

那不代表你迷失,而是你正在誠實地面對生命。

霧不需要散去,你只要走,它自然會淡開。

當生活讓你感到焦慮與困惑,請記得,迷茫不代表失敗,而是一段重新認識自己的旅程。

MindForest App 讓你在混亂中重新找到心的節奏與力量。

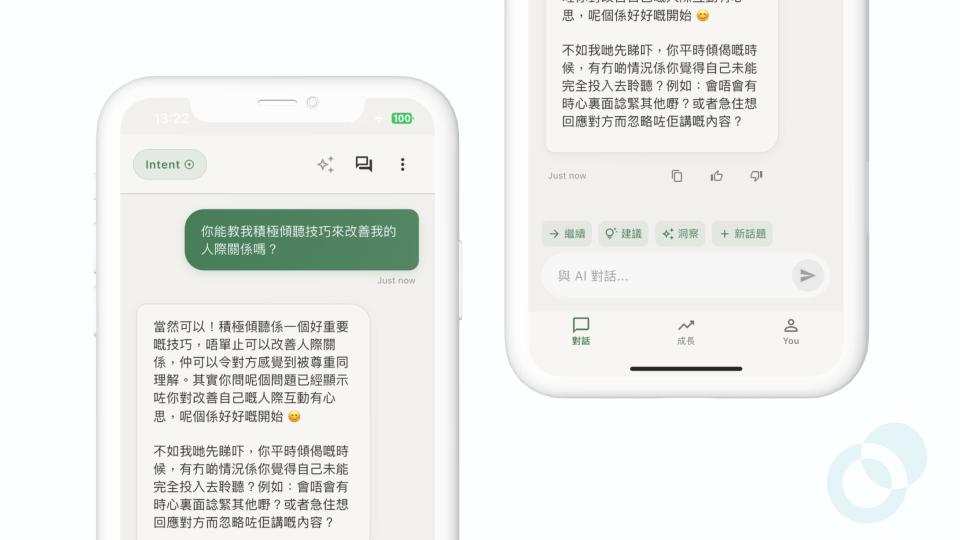

1️⃣ 覺察階段 — ForestMind AI 陪你穿越迷霧

透過溫柔的對話與提問,AI 幫助你辨認情緒、看見迷茫背後的真實需求。

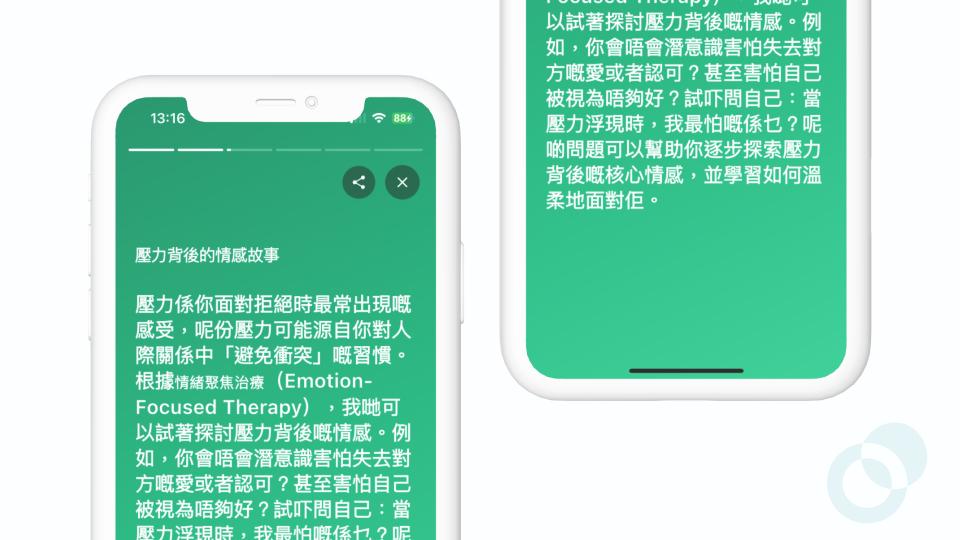

2️⃣ 理解階段 — 靈感日記成為心靈地圖

書寫思緒與感受,讓混亂的想法變得清晰,學會在文字中整理方向。

3️⃣ 成長階段 — 心理測評探索內在動力

了解性格與價值觀,找到推動你的能量來源,在迷茫中重新定位自己。

🌿 立即下載 MindForest App,展開你的內在覺醒之旅。

☁️ 你也可以試用網頁版。

參考文獻

Erikson, E. H. (1968). Identity: Youth and crisis. New York: W. W. Norton.

Frankl, V. E. (1959). Man’s search for meaning. Boston: Beacon Press.

Heine, S. J., Proulx, T., & Vohs, K. D. (2006). The meaning maintenance model: On the coherence of social motivations. Personality and Social Psychology Review, 10(2), 88–110.

Neff, K. D. (2003). Self-compassion: An alternative conceptualization of a healthy attitude toward oneself. Self and Identity, 2(2), 85–101.

Schwartz, B. (2004). The paradox of choice: Why more is less. New York: Harper Perennial.

Schwartz, S. H. (1992). Universals in the content and structure of values: Theoretical advances and empirical tests in 20 countries. In M. P. Zanna (Ed.), Advances in experimental social psychology, Vol. 25, pp. 1–65). Academic Press. https://doi.org/10.1016/S0065-2601(08)60281-6

Vogel, E. A., Rose, J. P., Roberts, L. R., & Eckles, K. (2014). Social comparison, social media, and self-esteem. Psychology of Popular Media Culture, 3(4), 206–222.*

探索實用的心理學貼士,立即應用到日常生活裡。由培養抗逆力、改善人際關係,到尋找工作平衡,我們的網誌分享心理學,陪伴你不斷成長。

你有職場內耗嗎?心理能量被無效努力、焦慮、內心比較和過度負責消耗掉了。而「無為」提供了一種反直覺、卻非常有效的方式:不靠拼命努力,也不過度干涉他人或流程,依然能達成工作成果,並且減少心理耗損。

「不是我不想存錢,是我真的不知道怎樣才算夠。」如果你是 Gen Z,這句話可能比任何理財建議都更貼近你的生活。在高房租、通膨、零工經濟、低起薪、情緒消耗型工作的夾擊下,月光族早已不是不自律,而是一種世代現象。這篇文章不是要你一夜之間變成理財高手,而是陪你看懂:為甚麼我們會成了月光族? 這背後的心理機制是甚麼?以及,怎樣用「不內耗」的方式,慢慢建立理財感?

在職涯的某些階段,「轉工」與「離職」這兩個詞,會悄悄出現在腦海中。它們不一定來得劇烈,更多時候是一種反覆出現的思緒——可能是在加班結束後的夜晚、在星期日準備入睡前,或是在完成一項早已熟練到不需多想的工作之後。如果你最近開始思考是否應該轉工,這並不代表你不夠努力,也不意味著你對現狀缺乏感恩。相反地,這往往代表你正在更成熟地審視自己的職涯方向、生活狀態,以及長期發展的可能性。

下載 MindForest,將知識應用於生活當中。ForestMind AI 夥伴會為你提供度身訂造的支持,見證你的每一步成長,助你發揮潛能。