「無為」在職場:停止過度努力工作,走出職場疲憊,擺脫打工仔奴性的3大法則

你有職場內耗嗎?心理能量被無效努力、焦慮、內心比較和過度負責消耗掉了。而「無為」提供了一種反直覺、卻非常有效的方式:不靠拼命努力,也不過度干涉他人或流程,依然能達成工作成果,並且減少心理耗損。

在長大的過程中,我們學會了理性、自控、堅強,但卻常常忘了——我們心裡其實還住著一個內在小孩。那個孩子也許曾被忽略、被誤解、被迫長大。所謂「療癒內在小孩」,不是一種玄學,而是一種深層的心理修復與自我覺察。

在長大的過程中,我們學會了理性、自控、堅強,但卻常常忘了——我們心裡其實還住著一個內在小孩。那個孩子也許曾被忽略、被誤解、被迫長大。所謂「療癒內在小孩」,不是一種玄學,而是一種深層的心理修復與自我覺察。

在我們成年後的外表與理性之下,仍藏著一個敏感而真誠的孩子。那個孩子,或許在被忽略的瞬間學會壓抑情緒,在被責怪的時候決定不再表達自己。

心理學家 John Bradshaw(1992)指出,「內在小孩」代表著我們早年被壓抑的情感與未被滿足的心理需求。這部分的我們,並不會隨著年齡消失,而是以更微妙的方式影響我們的行為、關係與情緒反應。

當你在關係中不自覺地焦慮、害怕被拒絕,或當別人不回訊息就覺得被拋棄,這些反應往往不是理性思考的結果,而是那個曾經孤單、渴望被理解的小孩在呼喊:「你還記得我嗎?」

內在小孩的概念雖然在近代被廣泛討論,但它的理論基礎其實可追溯到早期心理學。

佛洛伊德(Freud, 1923)在人格結構理論中提到「本我」(id),這部分代表了人類最原始、最真實的慾望與情感,是情緒與衝動的源頭。當社會與家庭壓抑這些衝動時,孩子會學會偽裝與克制,但這也意味著部分真實的自我被迫封印。

榮格(Jung, 1964)則提出「孩童原型」(child archetype),象徵著純真、創造力與自我重生的潛能。他認為,療癒內在小孩不只是回到過去,而是重新喚醒那份天真與創造力,使我們能以更完整的樣貌面對世界。

英國精神分析學家溫尼考特(Donald Winnicott, 1960)進一步指出,「真實自我」(true self)的形成取決於早期照顧者是否能接納孩子的情緒。當孩子在哭泣時被允許表達、被抱起安撫,他會逐漸學會信任世界;反之,若情緒被忽略或批評,孩子就會產生「假自我」(false self),為了被愛而壓抑真實感受。

成人世界中的許多矛盾,其實是內在小孩的劇本在重演。

心理學家艾瑞克.伯恩(Eric Berne, 1961)在「交互分析理論」(Transactional Analysis)中提到,我們內在存在三種狀態:父母、自我、孩童。當我們在關係中感到委屈、焦慮或過度取悅對方時,往往是「孩童狀態」被觸發了。

舉幾個例子:

因此,每當你在關係裡反覆遇到同樣的情緒困境,不妨問問自己:「這份感覺像不像小時候的我?」

這一問,常常就是療癒的起點。

療癒不是壓抑痛苦,而是學會以理解的方式重新面對它。以下是心理學常用的幾種內在小孩練習,幫助你重建情緒安全感:

閉上眼,想像你面前坐著小時候的自己。觀察他(或她)的表情、姿態與眼神。你可以輕聲說:「我看見你了,現在的我會保護你。」這種象徵性的對話能讓潛意識的情緒獲得回應與整合。

寫一封信給當年的自己,表達理解與支持。寫下「我知道你那時很難過,但你已經不再孤單」這樣的語句,能讓情緒記憶被重新詮釋與安撫。

Winnicott 提到,安全的心理環境是人成長的基礎。對成人而言,設立健康界線(例如拒絕過度消耗的關係)就是在替內在小孩建立安全感。

內在小孩與創造力緊密相連。你可以透過畫畫、音樂、舞蹈、甚至玩樂,重新連結那份「我只是想開心」的純粹。研究顯示,這類活動能增強情緒調節與自我同情(Germer et al., 2013)。

療癒內在小孩不是「修好」自己,而是重新愛自己。

我們無法改變過去,但能用新的態度去擁抱過去的自己。當你允許自己脆弱、允許自己不完美,你就在慢慢打開心的空間。

心理學家羅傑斯(Carl Rogers, 1961)說過:「當我真誠地接納自己如其所是時,我才能改變。」

真正的成長,不是消滅過去的傷,而是理解它、感謝它教會我們成為今天的樣子。

有時,最深的療癒不是來自外界的擁抱,而是你終於學會對自己說:「我願意留下來陪你。」

療癒內在小孩的過程,不是修好自己,而是重新學會溫柔地傾聽與陪伴。

透過 MindForest App,你能逐步看見那個渴望被理解的孩子,讓他重新被愛。

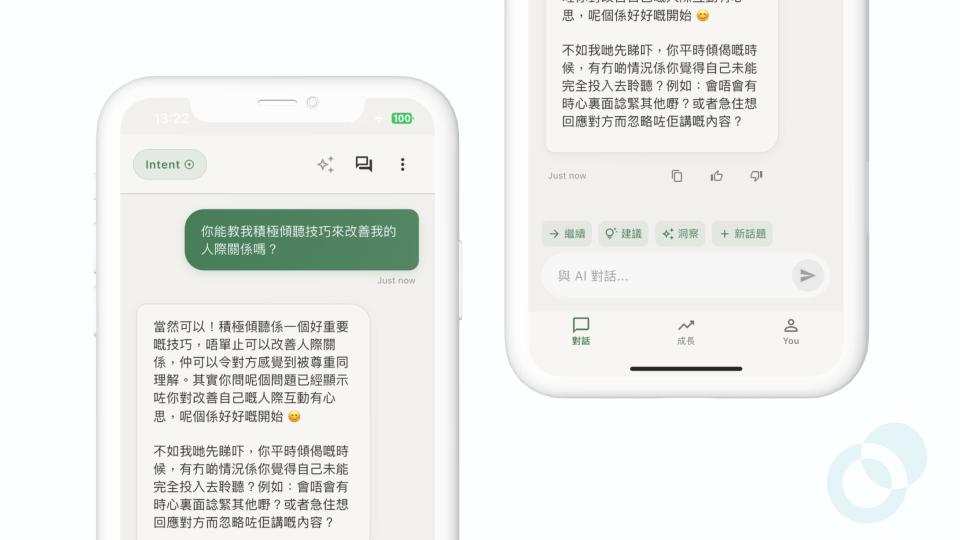

1️⃣ 覺察階段 — ForestMind AI 的溫柔對話

當你情緒被觸動時,AI 會引導你看見背後的心理需求,幫助你對自己說:「我在這裡,沒事了。」

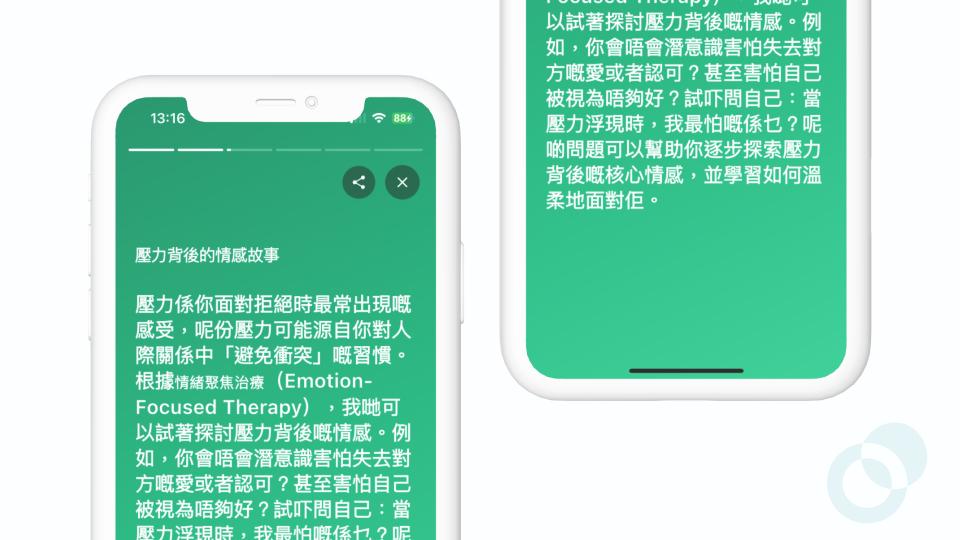

2️⃣ 療癒階段 — 靈感日記陪你書寫安全感

每日書寫與反思,讓被壓抑的感受重新浮現,重建自我理解與心理安全基地。

3️⃣ 成長階段 — 心理測評幫你看見力量

了解依附模式與性格傾向,學會以成熟、柔軟的方式面對情緒與關係。

🌿 立即下載 MindForest App,展開你的內在小孩療癒之旅。

☁️ 你也可以試用網頁版。

參考文獻

Berne, E. (1961). Transactional analysis in psychotherapy: A systematic individual and social psychiatry. Grove Press. https://doi.org/10.1037/11495-000

Bradshaw, J. (1992). Homecoming: Reclaiming and Championing Your Inner Child. Bantam Books.

Freud, S. (1923). The Ego and the Id. SE, 19: 12–66.

Jung, C. G. (1964). Man and His Symbols. Doubleday.

Winnicott, D. W. (1960). Ego Distortion in Terms of True and False Self. In The Maturational Processes and the Facilitating Environment.

Germer, C. K., Neff, K. D., & Roemer, L. (2013). A pilot study and randomized controlled trial of the Mindful Self-Compassion program. Journal of Clinical Psychology, 69(1), 28–44.

Rogers, C. R. (1961). On Becoming a Person: A Therapist’s View of Psychotherapy. Houghton Mifflin.

探索實用的心理學貼士,立即應用到日常生活裡。由培養抗逆力、改善人際關係,到尋找工作平衡,我們的網誌分享心理學,陪伴你不斷成長。

你有職場內耗嗎?心理能量被無效努力、焦慮、內心比較和過度負責消耗掉了。而「無為」提供了一種反直覺、卻非常有效的方式:不靠拼命努力,也不過度干涉他人或流程,依然能達成工作成果,並且減少心理耗損。

「不是我不想存錢,是我真的不知道怎樣才算夠。」如果你是 Gen Z,這句話可能比任何理財建議都更貼近你的生活。在高房租、通膨、零工經濟、低起薪、情緒消耗型工作的夾擊下,月光族早已不是不自律,而是一種世代現象。這篇文章不是要你一夜之間變成理財高手,而是陪你看懂:為甚麼我們會成了月光族? 這背後的心理機制是甚麼?以及,怎樣用「不內耗」的方式,慢慢建立理財感?

在職涯的某些階段,「轉工」與「離職」這兩個詞,會悄悄出現在腦海中。它們不一定來得劇烈,更多時候是一種反覆出現的思緒——可能是在加班結束後的夜晚、在星期日準備入睡前,或是在完成一項早已熟練到不需多想的工作之後。如果你最近開始思考是否應該轉工,這並不代表你不夠努力,也不意味著你對現狀缺乏感恩。相反地,這往往代表你正在更成熟地審視自己的職涯方向、生活狀態,以及長期發展的可能性。

下載 MindForest,將知識應用於生活當中。ForestMind AI 夥伴會為你提供度身訂造的支持,見證你的每一步成長,助你發揮潛能。