「無為」在職場:停止過度努力工作,走出職場疲憊,擺脫打工仔奴性的3大法則

你有職場內耗嗎?心理能量被無效努力、焦慮、內心比較和過度負責消耗掉了。而「無為」提供了一種反直覺、卻非常有效的方式:不靠拼命努力,也不過度干涉他人或流程,依然能達成工作成果,並且減少心理耗損。

你有沒有發現,長大後的我們,常常不知不覺地重演原生家庭的劇本?也許你會在關係中變得過度敏感、害怕被拒絕;又或是無論多努力,都難以感覺被愛。這些情緒並不是無中生有,而是來自我們最早學會「如何愛與被愛」的地方——原生家庭。心理學提醒我們:要真正了解現在的自己,就要先回到那個最初影響我們情緒與信念的地方。

你有沒有發現,長大後的我們,常常不知不覺地重演原生家庭的劇本?

也許你會在關係中變得過度敏感、害怕被拒絕;又或是無論多努力,都難以感覺被愛。這些情緒並不是無中生有,而是來自我們最早學會「如何愛與被愛」的地方——原生家庭。

心理學提醒我們:要真正了解現在的自己,就要先回到那個最初影響我們情緒與信念的地方。

心理學家 Murray Bowen(1978)指出,家庭是一個「情緒系統」,我們在其中學會如何處理壓力、表達需求與建立連結。這些早期互動經驗,往往成為成年後人際關係的底色。

例如,若父母在情緒上不穩定,孩子可能會變得格外警覺,時時察言觀色;若家庭中缺乏安全感或支持,孩子可能習慣壓抑情緒,以避免衝突。

這些反應方式雖然在童年時保護了我們,但長大後,卻常成為人際關係的枷鎖。

研究指出,父母的情緒反應與教養模式,會深刻影響孩子的自我概念與情緒調節能力(Morris et al., 2007)。換句話說,我們之所以成為今天的模樣,與原生家庭有著千絲萬縷的連結。

許多人在關係中會重複童年的劇本——這就是心理學上所謂的「創傷循環」或「情緒投射」(van der Kolk, 2014)。

一個在童年被忽略的人,可能在戀愛中極度害怕冷淡;

一個曾被控制的孩子,長大後也許會害怕親密,甚至習慣用疏離保護自己。

這些反應不是「錯誤」,而是心靈自我保護的結果。

問題在於,當我們不覺察它們,就會一再被舊的創傷牽著走。

而這正是原生家庭心理學想幫助我們理解的——覺察是改變的開始。

同樣地,如果一個家庭習慣壓抑衝突、不談感受,孩子可能學會「有情緒是錯的」,長期下來容易出現焦慮、憂鬱或人際退縮(van Eickels et al., 2022)。理解這些模式的根源,是通往療癒的關鍵。

談原生家庭,許多人會不自覺地責怪父母,或陷入「他們害了我」的情緒裡。

但事實上,理解原生家庭的意義,從來不是要尋找「誰對誰錯」,而是學會區分自己與家庭之間的界線。

當我們開始觀察自己的情緒反應,便能分辨出:

哪些行為是源於過去的防衛?

哪些才是出於當下真實的需要?

這樣的理解,是通往自由的第一步。因為唯有理解,我們才有選擇權。

你可以選擇不再用恐懼反應愛;也可以選擇給自己,過去未曾擁有的安全感。

療癒原生家庭的影響,並不是要否定父母或切斷關係,而是學習與自己的內在小孩重新對話,理解那個曾經渴望愛卻被忽視、被誤解的自己。

當我們開始察覺這些情緒根源,便能一步步打破創傷的循環,重新掌控自己的人生劇本。這是一條漫長卻溫柔的路,需要誠實、自覺與勇氣。

許多人在原生家庭中學會了「討好」──用順從換取愛,或用壓抑避免衝突。

長大後,這種模式往往延伸到職場與關係中,讓我們難以拒絕、不敢表達。

建立健康界線,意味著承認「我也有權利保護自己」。當我們能清楚地說「我需要時間」、「我不同意這樣的對待」,便開始建立一種基於尊重而非恐懼的愛。。

在許多家庭中,情緒被視為軟弱或麻煩,因此我們學會了壓抑。

但情緒不是敵人,而是資訊。它在告訴我們:「我被觸碰到了」、「我需要被理解」。

練習表達情緒,不僅能釋放長期壓抑的能量,也能讓關係更真實、更親密。

你可以從簡單的句式開始,例如:「我感覺有點受傷,因為我希望被重視。」

這樣的表達,讓自己不再隱形,也讓他人有機會真正理解你。

原生家庭中常讓我們內化一些負面信念,例如「我不夠好」、「我不能讓別人失望」、「被愛有條件」。

這些潛意識信念往往在成人後仍主宰著行為。

療癒的過程,就是辨識這些信念,並以更溫柔的方式取代它們。

當你開始練習自我肯定,例如:「我值得被愛」、「我不需要完美才能被接納」,你便在重新建立內在安全感。

研究顯示,持續進行自我同理與正念練習,能顯著降低焦慮與自我批判(Neff & Germer, 2018)。

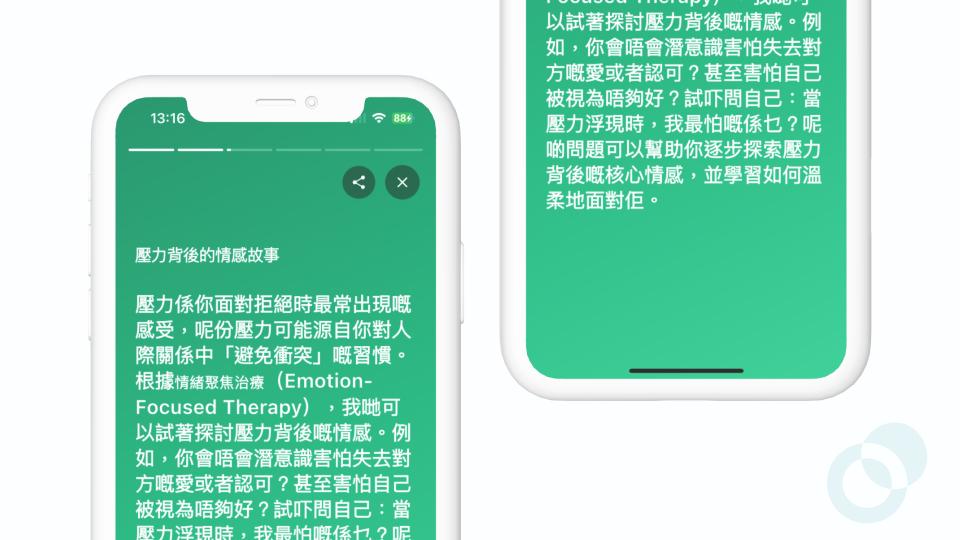

原生家庭的創傷往往伴隨怨恨與不甘。我們希望父母改變,或為過去的傷道歉。

但真正的療癒,來自「理解」——理解他們的行為,也許源自他們未被療癒的創傷。

這不代表縱容或忘記,而是選擇不再被怨恨控制。

當你能看見他們也是在受限的條件中長大,也許你會開始鬆開那份憤怒,回到自己的生命中心。

心理學家 van der Kolk(2014)指出,創傷會透過情緒記憶反覆重現,唯有透過理解與重構,我們才能從受害者變成敘事者,從過去的束縛中重獲自由。

當我們在原生家庭中經驗過忽略、批評或情感缺席,愛常伴隨恐懼。

但透過覺察與療癒,我們能學會新的「依附方式」——建立基於安全、尊重與真誠的關係。

這意味著,我們不再因害怕被拋棄而討好,不再因害怕被傷害而退縮。

當我們懂得先給自己穩定的愛與肯定,也就能更自在地與他人連結。

正如心理學家 Bowlby(1988)所說:「安全依附的起點,是一段能讓你安心探索世界的關係。」

而那段關係,也可以從你與自己開始。

我們無法選擇出身,但可以選擇成為怎樣的大人。

原生家庭心理學提醒我們:那些曾讓你痛苦的經驗,也可能成為理解他人與成長的起點。

每一次情緒反應,都是一次覺察的機會。

當你願意停下來,問問自己:「這份情緒是誰的?它從何而來?」

你就已經開始脫離過去的束縛,走向內在的自由。

真正的療癒,不在於忘記,而在於理解與整合。

當你能帶著覺察回望原生家庭,過去的傷口就會慢慢轉化為力量——

讓你更溫柔地理解自己,也更真誠地去愛他人。

理解原生家庭,不是為了重提傷口,而是為了讓愛與自由重新流動。

當你願意看見那些被忽略的感受,學會擁抱內在的孩子,你就不再只是那個被影響的人,而是能夠重塑自己人生劇本的作者。

你是否也曾在關係中重演熟悉的劇本?那些焦慮、退縮、渴望被愛卻又害怕靠近的感覺,其實都與原生家庭有關。

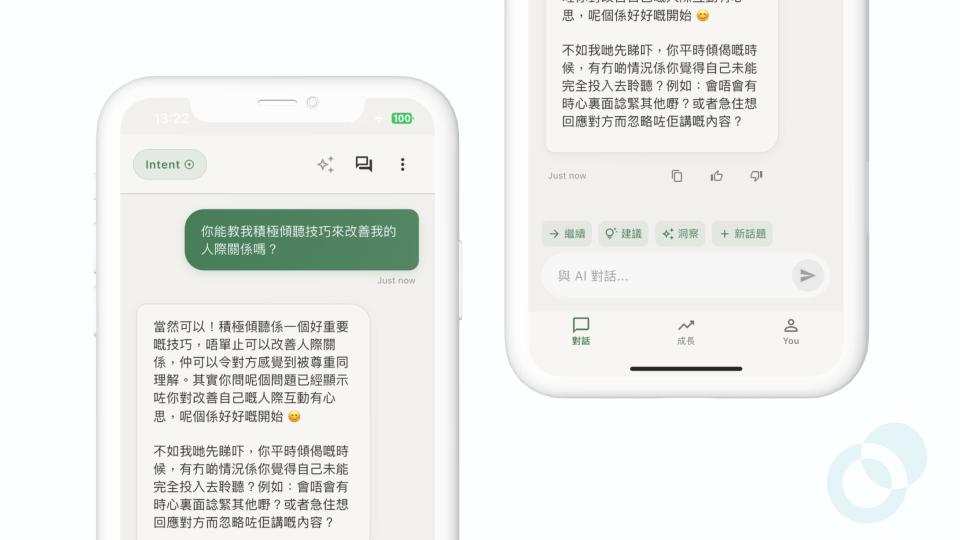

在 MindForest App,你將展開一場從「理解自己」到「重新擁抱自我」的療癒旅程。

1️⃣ 覺察階段 — ForestMind AI 溫柔提問

AI 會根據你的情緒與互動,帶你看見過去如何形塑現在的情緒與反應模式。

2️⃣ 釋放階段 — 靈感日記重寫舊故事

透過書寫與反思,你能溫柔地面對內在的傷口,學會以理解取代指責。

3️⃣ 成長階段 — 心理測評看見新可能

探索依附與成長模式,學會以更成熟與自在的方式去愛與被愛。

🌱 立即下載 MindForest App,開啟你的原生家庭療癒之旅。

☁️ 你也可以試用網頁版。

參考文獻

Bowen, M. (1978). Family therapy in clinical practice. Jason Aronson.

Bowlby, J. (1988). A secure base: Parent-child attachment and healthy human development. Basic Books.

Morris, A. S., Silk, J. S., Steinberg, L., Myers, S. S., & Robinson, L. R. (2007). The role of the family context in the development of emotion regulation. Social Development, 16(2), 361–388. https://doi.org/10.1111/j.1467-9507.2007.00389.xNeff, K., & Germer, C. (2018). The mindful self-compassion workbook: A proven way to accept yourself, build inner strength, and thrive. Guilford Press.

van der Kolk, B. (2014). The body keeps the score: Brain, mind, and body in the healing of trauma. Viking.

van Eickels, R. L., Tsarpalis-Fragkoulidis, A., & Zemp, M. (2022). Family cohesion, shame-proneness, expressive suppression, and adolescent mental health-A path model approach. Frontiers in psychology, 13, 921250. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.921250

探索實用的心理學貼士,立即應用到日常生活裡。由培養抗逆力、改善人際關係,到尋找工作平衡,我們的網誌分享心理學,陪伴你不斷成長。

你有職場內耗嗎?心理能量被無效努力、焦慮、內心比較和過度負責消耗掉了。而「無為」提供了一種反直覺、卻非常有效的方式:不靠拼命努力,也不過度干涉他人或流程,依然能達成工作成果,並且減少心理耗損。

「不是我不想存錢,是我真的不知道怎樣才算夠。」如果你是 Gen Z,這句話可能比任何理財建議都更貼近你的生活。在高房租、通膨、零工經濟、低起薪、情緒消耗型工作的夾擊下,月光族早已不是不自律,而是一種世代現象。這篇文章不是要你一夜之間變成理財高手,而是陪你看懂:為甚麼我們會成了月光族? 這背後的心理機制是甚麼?以及,怎樣用「不內耗」的方式,慢慢建立理財感?

在職涯的某些階段,「轉工」與「離職」這兩個詞,會悄悄出現在腦海中。它們不一定來得劇烈,更多時候是一種反覆出現的思緒——可能是在加班結束後的夜晚、在星期日準備入睡前,或是在完成一項早已熟練到不需多想的工作之後。如果你最近開始思考是否應該轉工,這並不代表你不夠努力,也不意味著你對現狀缺乏感恩。相反地,這往往代表你正在更成熟地審視自己的職涯方向、生活狀態,以及長期發展的可能性。

下載 MindForest,將知識應用於生活當中。ForestMind AI 夥伴會為你提供度身訂造的支持,見證你的每一步成長,助你發揮潛能。