「無為」在職場:停止過度努力工作,走出職場疲憊,擺脫打工仔奴性的3大法則

你有職場內耗嗎?心理能量被無效努力、焦慮、內心比較和過度負責消耗掉了。而「無為」提供了一種反直覺、卻非常有效的方式:不靠拼命努力,也不過度干涉他人或流程,依然能達成工作成果,並且減少心理耗損。

提到「單身」,你腦海裡浮現的,是獨自一人走在街頭的孤獨背影?還是被親戚催婚時的無力苦笑? 社會常把單身貼上「寂寞、可憐、不完整」的標籤。但心理學研究不斷提醒我們:單身,其實是一種有意識的生活選擇,也是一段深度自我成長的旅程(Kislev, 2019)。 今天,讓我們換個角度,重新認識「單身」的意義。

提到「單身」,你腦海裡浮現的,是獨自一人走在街頭的孤獨背影?還是被親戚催婚時的無力苦笑?

社會常把單身貼上「寂寞、可憐、不完整」的標籤。但心理學研究不斷提醒我們:單身,其實是一種有意識的生活選擇,也是一段深度自我成長的旅程(Kislev, 2019)。

今天,讓我們換個角度,重新認識「單身」的意義。

過去,社會多把單身視為「人生未完成」的階段。但研究發現,越來越多成年人選擇單身,且單身者的心理幸福感並不遜於有伴侶的人(Beckmeyer & Jamison, 2023)。

心理學家 Kislev(2019)更提出:「單身是一種積極的生活方式,不是被動等待愛情的空白期。」

你是否也曾因為「身邊的人都戀愛了」而焦慮?這樣的比較,真的有助於你過得更好嗎?

單身,意味著你的時間表只為自己安排。

想一個人來場說走就走的旅行?立刻出發。想窩在家裡追劇、放空一天?不需要向任何人交代。

心理學研究也發現,單身者普遍比已婚者擁有更高的自主性與生活控制感(DePaulo, 2019; Kislev, 2019)。這種自由,不只是行程表的選擇權,更是生活態度的主動權。

心理學家指出,長期單身者在情緒調節、自我覺察與心理韌性上,反而展現更佳表現(Pepping et al., 2018)。

一個人時,你有更多機會學習傾聽自己、安撫自己,面對孤獨,也慢慢培養出自我療癒的能力(Hoan & MacDonald, 2024)。

或許你也曾經在深夜問自己:「我現在真正需要的是甚麼?」這份對內在的對話,其實正在悄悄打造你的心理免疫力。

單身,不代表愛與支持的缺席。

事實上,研究發現:單身者在人際互動上更靈活,友情網絡更廣,社交支持來源也更多元(Sarkisian & Gerstel, 2016)。

他們懂得分散情感依附,不會把所有期待都壓在「某一個人」身上。朋友的陪伴、家人的支持、社群的連結,反而讓他們在人際關係中有更多能量與彈性。

也許你沒想過,單身其實有助於養成更健康的生活習慣。

一項健康心理學研究指出,單身者在運動頻率、身體活動量等健康指標上,都優於部分已婚族群(Puciato & Rozpara, 2021)。

不需要為配合別人的作息妥協,你可以選擇清晨慢跑、下班健身、假日登山。單身時期,是培養自我照顧與健康生活的最佳階段。

單身,從來不是感情的失敗,而是一段自我探索與成長的預備期。

心理學研究指出,那些有意識選擇單身、願意花時間理解自己需求與界限的人,未來投入戀愛關係時,往往能建立更健康、更穩定的伴侶互動(Owen et al., 2013)。

與其「被動滑入」(sliding)一段不夠合適的關係,不如在單身的日子裡,慢慢了解自己在親密關係中的需求、地雷與渴望。

當你準備好重新開啟戀愛旅程時,你會更知道如何設定界限、怎麼表達情緒,也更懂得辨別甚麼是自己真正想要的愛。

單身不是空白,是一段讓你變得更好的時間。

單身的自由與好處,理智上我們都明白。可情緒這回事,從來不講道理。

有時候,一個人的夜晚,負面情緒還是會悄悄襲來。

心理學家發現,以下這些,是單身者最常掉進的5大心理陷阱:

「為甚麼我還單身?是不是哪裡有問題?」

「是不是沒人喜歡我?還是我其實不夠值得被愛?」

「如果我一輩子都這樣呢?我撐得過去嗎?」

「別人的幸福曬得那麼大聲,為甚麼我的人生好像什麼都沒有?」

「是不是因為我不夠好、不夠漂亮、不夠有趣,才沒人愛?」

心理學家 Heinrich 和 Gullone(2006)提醒我們:

孤獨感,其實更多來自「我們怎麼感覺」,而不一定是「我們實際有多孤單」。

有時候,明明身邊有人陪,我們依然覺得寂寞;相反地,一個人的日子,只要心裡踏實,也能活得很豐富。

單身的日子,有時自由、有時孤單。有時覺得一個人挺好,有時又在深夜懷疑:「我真的可以一直這樣走下去嗎?」

心理學告訴我們:孤獨本身不是敵人,重要的是,我們怎麼跟孤獨相處。以下這5個心理調適步驟,就是幫助你把「孤獨感」轉化成「內在力量」的起點。

很多人一感覺到孤單,就習慣性打開社交媒體、追劇、刷短影片,希望用資訊或娛樂填滿內心空白。但這樣的短暫麻醉,往往只是壓抑,並無法真正解決內心的不安。

心理學建議:當負面情緒湧現時,先不要急著逃避,而是停下來,用「靜觀」去感受自己的情緒狀態。

舉個簡單練習:

只有當你誠實面對情緒時,才有機會找到背後的心理需求。

書寫式情緒表達可以降低焦慮與抑鬱情緒,提高情緒調節能力(Pennebaker & Smyth, 2016)。

每天花10分鐘,試著回答以下問題:

透過文字,你會發現:孤單的背後,其實有很多沒被好好聽見的心理聲音。

孤獨感有時來自「社交飢渴」──不是沒有人陪,而是缺少有質感、有深度的連結。

單身者若能建立穩定的社交支持系統,不僅能減緩孤獨感,還能顯著提升幸福感與心理彈性(Cohen & Wills, 1985)。

行動建議:

這不是為了填補時間,而是讓自己重新感受到「我是被需要的」、「我是有價值的」。

有研究指出,「心理儀式」能幫助人們在過渡期或壓力情境中,建立穩定感與安全感(Norton & Gino, 2014)。

為自己設計每週一次的小儀式:

這些儀式不是無聊的消遣,而是你在對自己說:「我的快樂,不必靠別人給予。」

有時候,單靠自己很難走出情緒低谷。這時候,心理師、情緒輔導、甚至情緒支持熱線,都是安全的出口。

尋求協助,絕對不是軟弱,而是成熟的自我照顧行為。

你可以嘗試:

給自己一句鼓勵:

「我可以獨自走過這段旅程,但我不需要一個人承受所有痛苦。」

「單身,不是沒人愛,而是正在學會更深地愛自己。」

「你的價值,不取決於是否有人牽著你的手,而是你是否願意好好陪伴自己走過每一天。」

無論現在的你,是自在地享受單身,還是偶爾陷入低潮,請記得:你已經足夠好,足夠完整,足夠值得被愛。

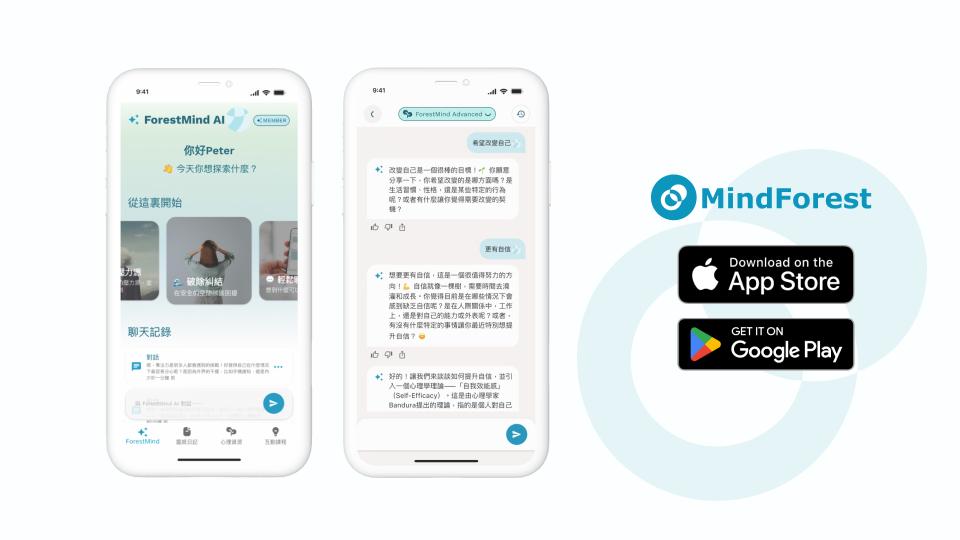

單身,不該是無止盡的情緒拉扯,而是一段心靈修行。透過 MindForest App,你可以更深入了解自己、擁抱情緒、找回心理平衡。

無論是孤獨、焦慮還是對未來的不安,ForestMind 會根據你的情緒模式,提供專屬心理支持建議,陪你一起走過低潮期。

每天寫下自己的心情,追蹤情緒變化,練習覺察與自我對話,讓單身不再是沉默的忍耐,而是溫柔的陪伴。

透過心理測評,你可以更清楚知道:

立即下載 MindForest App,陪你在單身旅程中,活出屬於自己的力量與自在。

參考文獻

Beckmeyer, J. J., & Jamison, T. B. (2023). Emerging adults’ attitudes toward being single. Emerging Adulthood, 11(2), 112–125.

Cohen, S., & Wills, T. A. (1985). Stress, social support, and the buffering hypothesis. Psychological Bulletin, 98(2), 310–357.

DePaulo, B. (2019, May 17). The social lives of single people. Psychology Today. https://www.psychologytoday.com/ca/blog/living-single/201905/the-social-lives-single-people

Fisher, J. D., Nadler, A., & Whitcher-Alagna, S. (2021). Recipient reactions to aid. Psychological Bulletin, 129(3), 387–413.

Gottman, J. M., & Silver, N. (1999). The seven principles for making marriage work. Three Rivers Press.

Heinrich, L. M., & Gullone, E. (2006). The clinical significance of loneliness: A literature review. Clinical Psychology Review, 26(6), 695–718.

Hoan, S., & MacDonald, G. (2024). Gender differences in single adults’ well-being. Personality and Social Psychology Bulletin, 50(1), 45–59.

Kislev, E. (2019). Happy singlehood: The rising acceptance and celebration of solo living. University of California Press.

Neff, K. (2003). Self-compassion: An alternative conceptualization of a healthy attitude toward oneself. Self and Identity, 2(2), 85–101.

Norton, M. I., & Gino, F. (2014). Rituals alleviate grieving for loved ones, lovers, and lotteries. Journal of experimental psychology. General, 143(1), 266–272. https://doi.org/10.1037/a0031772

Owen, J., Rhoades, G. K., & Stanley, S. M. (2013). Sliding versus Deciding in Relationships: Associations with Relationship Quality, Commitment, and Infidelity. Journal of couple & relationship therapy, 12(2), 135–149. https://doi.org/10.1080/15332691.2013.779097

Pepping, C. A., MacDonald, G., & Davis, P. J. (2018). Toward a psychology of singlehood: An attachment-theory perspective on long-term singlehood. Current Directions in Psychological Science, 27(5), 324–331. https://doi.org/10.1177/0963721417752106

Puciato, D., & Rozpara, M. (2021). Physical activity and socio-economic status of single and married urban adults: a cross-sectional study. PeerJ, 9, e12466. https://doi.org/10.7717/peerj.12466

Rawlins, W. K. (2009). Friendship matters: Communication, dialectics, and the life course. Transaction Publishers.

Sarkisian, N., & Gerstel, N. (2016). Does singlehood isolate or integrate? Examining the link between marital status and ties to kin, friends, and neighbors. Journal of Social and Personal Relationships, 33(3), 361-384.

探索實用的心理學貼士,立即應用到日常生活裡。由培養抗逆力、改善人際關係,到尋找工作平衡,我們的網誌分享心理學,陪伴你不斷成長。

你有職場內耗嗎?心理能量被無效努力、焦慮、內心比較和過度負責消耗掉了。而「無為」提供了一種反直覺、卻非常有效的方式:不靠拼命努力,也不過度干涉他人或流程,依然能達成工作成果,並且減少心理耗損。

「不是我不想存錢,是我真的不知道怎樣才算夠。」如果你是 Gen Z,這句話可能比任何理財建議都更貼近你的生活。在高房租、通膨、零工經濟、低起薪、情緒消耗型工作的夾擊下,月光族早已不是不自律,而是一種世代現象。這篇文章不是要你一夜之間變成理財高手,而是陪你看懂:為甚麼我們會成了月光族? 這背後的心理機制是甚麼?以及,怎樣用「不內耗」的方式,慢慢建立理財感?

在職涯的某些階段,「轉工」與「離職」這兩個詞,會悄悄出現在腦海中。它們不一定來得劇烈,更多時候是一種反覆出現的思緒——可能是在加班結束後的夜晚、在星期日準備入睡前,或是在完成一項早已熟練到不需多想的工作之後。如果你最近開始思考是否應該轉工,這並不代表你不夠努力,也不意味著你對現狀缺乏感恩。相反地,這往往代表你正在更成熟地審視自己的職涯方向、生活狀態,以及長期發展的可能性。

下載 MindForest,將知識應用於生活當中。ForestMind AI 夥伴會為你提供度身訂造的支持,見證你的每一步成長,助你發揮潛能。