「無為」在職場:停止過度努力工作,走出職場疲憊,擺脫打工仔奴性的3大法則

你有職場內耗嗎?心理能量被無效努力、焦慮、內心比較和過度負責消耗掉了。而「無為」提供了一種反直覺、卻非常有效的方式:不靠拼命努力,也不過度干涉他人或流程,依然能達成工作成果,並且減少心理耗損。

說到「自殘」,你腦海裡第一個浮現的是甚麼畫面? 或許是手腕上的傷痕、藏不住的絆創膏,或者是一種說不出口的隱痛。 但心理學想告訴你,其實自殘背後,藏著的不是單純的身體疼痛,而是一場場沒被說出口的情緒拉扯。 今天,就讓我們用心理學的視角,陪你一起好好聊聊:為甚麼人會自殘?又有甚麼方法,可以慢慢走出這個循環?

說到「自殘」,你腦海裡第一個浮現的是甚麼畫面?

或許是手腕上的傷痕、藏不住的絆創膏,或者是一種說不出口的隱痛。

但心理學想告訴你,其實自殘背後,藏著的不是單純的身體疼痛,而是一場場沒被說出口的情緒拉扯。

今天,就讓我們用心理學的視角,陪你一起好好聊聊:為甚麼人會自殘?又有甚麼方法,可以慢慢走出這個循環?

「自殘」的正式名稱是非自殺性自我傷害(Non-Suicidal Self-Injury, NSSI)。

簡單說,就是「沒有想死,但仍然故意傷害自己身體的行為」(Klonsky & Muehlenkamp, 2007)。

這些行為可能包括:

很多人以為自殘就是尋死,但事實上,自殘和自殺的心理動機完全不同。

自殘的背後,其實是一種「想活下去但不知道怎麼活」的求生反應(Nock, 2010)。

心理學提醒:自殘不等於自殺,但長期下來,兩者確實有高度關聯。

當情緒像洪水一樣洶湧而來,焦慮、憤怒、孤單、麻木感全都湧上心頭,

有些人會選擇用「身體的痛感」來分散注意力、轉移情緒風暴(Chapman et al., 2006)。

很多人會這樣形容:「身體的痛,至少比心痛來得可控。」

有時候,自殘就像對自己的「情緒報復」。

對自己失望、厭惡、覺得「都是我的錯」,這種強烈的羞恥感和自責感,最後變成一刀刀對自己的懲罰(Taylor et al., 2018)。

你有過一種「靈魂出竅」的感覺嗎?

當壓力大到極點時,身體會進入一種叫的狀態,彷彿整個人都不真實,空空的、飄著的。

這時,透過自殘讓自己「痛一下」,成了一種把意識拉回現實的方法(Klonsky, 2007)。

很多人不是不想求救,而是根本不知道該怎麼開口。

當心裡的話卡住、無法表達時,傷口就成了「無聲的求救訊號」(Nock, 2010)。

當生活一片混亂、情緒一團亂麻,很多人選擇用自殘來找回一點點「控制感」。

「至少,這是我自己能決定的痛。」

這是心理學上說的「控制假象效應」(Glenn & Klonsky, 2010)。

有些青少年自殘,其實是想讓身邊人知道:「我真的很痛,很需要被理解。」

但往往因為表達方式極端,反而更容易被誤解(Heath et al., 2008)。

心理學提醒:想要被看見,不代表想被責備。

在社群平台、網上論壇,有些內容不知不覺把自殘浪漫化,甚至美化成「藝術行為」。

這種「社會傳染效應」,特別容易影響情緒脆弱、正在掙扎的人(Lewis et al., 2011)。

心理學提醒:當你在網上看到這類內容時,請記得保護自己,不要被無意識地帶入那種氛圍裡。

抑鬱症、焦慮症、PTSD、邊緣型人格障礙(BPD)等,

這些心理狀態都大幅提高自殘風險(American Psychiatric Association, 2013)。

特別是BPD,「反覆自殘」甚至被列入診斷標準之一(Glenn & Klonsky, 2010)。

童年時曾經歷忽視、虐待、情感疏離的人,

長大後的情緒調節能力往往比較脆弱,自殘風險也更高(Laye-Gindhu & Schonert-Reichl, 2005)。

當「表達情緒」這件事本身就很困難時,

在壓力爆炸的時候,自殘就容易變成「最後的出口」(Adrian et al., 2011)。

特別是12到18歲的青少年,同儕影響、網絡模仿效應特別明顯(Heath et al., 2008)。

這個階段的孩子,情緒調節資源少,對風險行為的判斷力也還在發展中。

說到自殘,很多人第一時間會問:「那會不會有一天,就變成自殺?」

老實說,這個擔心不是多餘的。

雖然自殘(NSSI)和自殺本質上不一樣,自殘通常沒有尋死的意圖,只是為了紓解當下的痛苦或情緒,但心理學研究發現:

有過自殘經驗的人,未來自殺風險比一般人高出好幾倍(Whitlock et al., 2013)。

為甚麼會這樣?原因通常有這幾個:

心理學提醒:每一次自殘,都是內心痛苦的一次求救訊號,絕對值得被重視、被好好看見。

走出自殘,不是一天就能做到的事。但好消息是——你不需要自己一個人撐下去。以下是心理學界公認有效的幾種方法:

不管是心理諮商、心理治療、還是社工輔導,找到一個專業且願意聽你說話的人,是改變的第一步。

以下是特別針對自殘的三大常用療法:

當想自殘的衝動來襲時,不妨先試試這些更安全的方式:

這些方法不一定馬上見效,但每一次願意嘗試,就是一種進步。

說出來,也許很難。那就先從寫下來開始吧。

這不只是抒發,也是讓自己慢慢練習「別用傷害自己來表達痛苦」。

你不需要一大群人,只需要那一兩個「真的願意聽你說、不會評斷你」的人。

可以是:

把求助,變成生活的一部分,而不是等到撐不住才求救。

如果你現在正走在自殘的低谷,想告訴你一件很重要的事:

「這一切,真的不是你的錯。不是你不夠堅強,不是你太脆弱,而是你正用僅有的方式,努力撐過眼前的痛苦。」

心理學常說:每一個行為背後,藏著一個沒被好好聽見的故事。

你所做的,不過是想讓自己好過一點。只是方式,也許有點讓人心疼。

今天的你,真的很值得被理解、被擁抱、被好好照顧。

請相信:你不需要一輩子靠傷害自己,來證明自己還活著。

無論你是自己正在經歷,還是身邊有人在走這條路,都希望你記得:

「自殘,不是故事的結局,而是生命另一個轉折的起點。」

痛苦不會突然消失,但它可以被慢慢接住。

願每一個曾經被壓垮、被情緒淹沒的人,

有一天,能學會用更溫柔、更安全的方式,

繼續,好好地活下去。

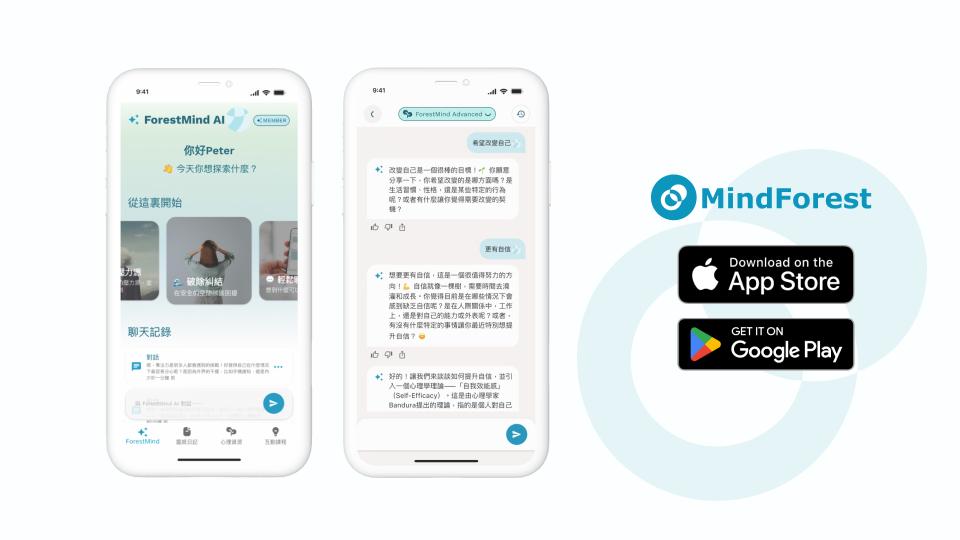

自殘不代表你脆弱,而是你正在用自己僅有的方式與情緒搏鬥。認識這些情緒背後的原因,是改變的第一步。透過 MindForest App,你可以更好地理解自己的情緒起伏,找到更安全、溫柔的自我照顧方式。

ForestMind 會根據你的情緒狀態,提供貼心且實用的心理建議。不管是面對強烈衝動還是低落時刻,它都能陪你一起理清思緒,找到不傷害自己的出口。

透過靈感日記,你可以隨時抒發壓力、記錄當下的感受,練習用文字代替傷害,慢慢建立屬於自己的情緒釋放空間。

透過心理測評,幫助你了解自己的性格,找到最適合自己的情緒調節與自我照顧策略。

現在就下載 MindForest,從理解自己開始,陪你一起走出自殘的情緒黑洞,找到更安全、更溫柔的活下去的方式。

參考文獻

Adrian, M., Zeman, J., Erdley, C., Lisa, L., & Sim, L. (2011). Emotional dysregulation and interpersonal difficulties as risk factors for nonsuicidal self-injury in adolescent girls. Journal of Abnormal Child Psychology, 39(3), 389-400.

American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (5th ed.). Arlington, VA: American Psychiatric Publishing.

Asarnow, J. R., Hughes, J. L., Babeva, K. N., & Sugar, C. A. (2017). Cognitive-behavioral family treatment for suicide attempt prevention: A randomized controlled trial. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 56(6), 506-514.

Bentley, K. H., Nock, M. K., & Barlow, D. H. (2014). The four-function model of nonsuicidal self-injury: Key directions for future research. Clinical Psychological Science, 2(5), 638-656.

Chapman, A. L., Gratz, K. L., & Brown, M. Z. (2006). Solving the puzzle of deliberate self-harm: The experiential avoidance model. Behaviour Research and Therapy, 44(3), 371-394.

Fortune, S., Sinclair, J., & Hawton, K. (2008). Help-seeking before and after episodes of self-harm: A descriptive study in school pupils in England. BMC Public Health, 8(1), 369.

Glenn, C. R., & Klonsky, E. D. (2010). A multimethod analysis of impulsivity in nonsuicidal self-injury. Personality Disorders: Theory, Research, and Treatment, 1(1), 67.

Heath, N. L., Toste, J. R., Nedecheva, T., & Charlebois, A. (2008). An examination of nonsuicidal self-injury among college students. Journal of Mental Health Counseling, 30(2), 137-156.

Klonsky, E. D. (2007). The functions of deliberate self-injury: A review of the evidence. Clinical Psychology Review, 27(2), 226-239.

Klonsky, E. D., & Muehlenkamp, J. J. (2007). Self-injury: A research review for the practitioner. Journal of Clinical Psychology, 63(11), 1045-1056.

Laye-Gindhu, A., & Schonert-Reichl, K. A. (2005). Nonsuicidal self-harm among community adolescents: Understanding the “whats” and “whys” of self-harm. Journal of Youth and Adolescence, 34(5), 447-457.

Lewis, S. P., Heath, N. L., St Denis, J. M., & Noble, R. (2011). The scope of nonsuicidal self-injury on YouTube. Pediatrics, 127(3), e552-e557.

Linehan, M. M., Comtois, K. A., Murray, A. M., Brown, M. Z., Gallop, R. J., Heard, H. L., … & Lindenboim, N. (2006). Two-year randomized controlled trial and follow-up of dialectical behavior therapy vs therapy by experts for suicidal behaviors and borderline personality disorder. Archives of General Psychiatry, 63(7), 757-766.

Nock, M. K. (2010). Self-injury. Annual Review of Clinical Psychology, 6, 339-363.

Taylor, P. J., Jomar, K., Dhingra, K., Forrester, R., Shahmalak, U., & Dickson, J. M. (2018). A meta-analysis of the prevalence of different functions of non-suicidal self-injury. Journal of Affective Disorders, 227, 759-769.

探索實用的心理學貼士,立即應用到日常生活裡。由培養抗逆力、改善人際關係,到尋找工作平衡,我們的網誌分享心理學,陪伴你不斷成長。

你有職場內耗嗎?心理能量被無效努力、焦慮、內心比較和過度負責消耗掉了。而「無為」提供了一種反直覺、卻非常有效的方式:不靠拼命努力,也不過度干涉他人或流程,依然能達成工作成果,並且減少心理耗損。

「不是我不想存錢,是我真的不知道怎樣才算夠。」如果你是 Gen Z,這句話可能比任何理財建議都更貼近你的生活。在高房租、通膨、零工經濟、低起薪、情緒消耗型工作的夾擊下,月光族早已不是不自律,而是一種世代現象。這篇文章不是要你一夜之間變成理財高手,而是陪你看懂:為甚麼我們會成了月光族? 這背後的心理機制是甚麼?以及,怎樣用「不內耗」的方式,慢慢建立理財感?

在職涯的某些階段,「轉工」與「離職」這兩個詞,會悄悄出現在腦海中。它們不一定來得劇烈,更多時候是一種反覆出現的思緒——可能是在加班結束後的夜晚、在星期日準備入睡前,或是在完成一項早已熟練到不需多想的工作之後。如果你最近開始思考是否應該轉工,這並不代表你不夠努力,也不意味著你對現狀缺乏感恩。相反地,這往往代表你正在更成熟地審視自己的職涯方向、生活狀態,以及長期發展的可能性。

下載 MindForest,將知識應用於生活當中。ForestMind AI 夥伴會為你提供度身訂造的支持,見證你的每一步成長,助你發揮潛能。