泛性戀(pansexuality)的3個心理特質:「不分性別的愛」背後的真相

你是不是也曾經這樣:明明放假卻一點都不開心,時間多得是,卻不知道該做甚麼。滑了好幾圈手機還是覺得空虛,做甚麼都提不起勁,只能對著天花板嘆氣:「我真的好無聊。」

但你有沒有想過,無聊其實只不是一種感受,而是一種訊號?它可能在提醒你,生活出了點小問題,不只是缺少娛樂,而是缺少意義。

這篇文章,將從心理學角度出發,陪你一起重新認識「無聊」,並探索如何建立更有意義的生活,重新找回方向。

無聊,並不只是「閒著沒事做」,更像是一種內在空虛、找不到出口的感覺。

心理學家 Eastwood 等人(2012)認為,無聊是一種「想投入某件事卻無法投入」的心理狀態。也就是說,其實你內心渴望做些有意義的事,但眼前卻找不到能真正吸引你的目標或活動。

這也是為甚麼,即使你明明有空、有選擇、有 Netflix 和社群媒體陪你,卻還是會感到無聊。因為讓人真正感到充實的,不是單純「接收刺激」,而是能夠「主動參與」,並從中感受到意義與連結。

你可能也曾這樣想過:「我明明有一堆事情要做,但就是一點動力都沒有,是不是我太懶了?」其實,無聊並不代表你懶,它更像是一個內在發出的訊號——告訴你現在的生活缺乏方向與意義。

研究指出,無聊往往與「缺乏掌控感與目標感」有關(Van Tilburg & Igou, 2012)。當生活變得日復一日、毫無新意,或是你對未來感到迷茫時,大腦就容易進入一種「失去方向」的狀態。

這時候,我們常會選擇用短暫刺激來麻痺自己,例如狂滑手機、暴飲暴食、瘋狂追劇……但這些方式往往只能暫時分散注意力,卻無法真正填補心裡的空洞,反而讓無聊的感覺越來越深。

你可能會問:「既然無聊,那我怎麼還會甚麼都不做?」這聽起來像個矛盾,但其實很常見。

這是因為無聊時,大腦會處於低刺激、低動能的狀態,這種狀態讓我們難以啟動行動力(Malkovsky et al., 2012)。即使你知道做些甚麼會感覺比較好,但身體和情緒卻像被綁住了一樣,進入一種「低能量惡性循環」。

此外,現代社會資訊過載、選擇太多,也會讓我們更容易陷入「選擇麻痺」或「意義空轉」的狀態。你甚麼都可以做,卻不知道做甚麼才是值得的。

雖然無聊讓人不舒服,但其實它也有潛藏的價值。

研究發現,無聊有助於激發創造力與自我反思(Gasper & Middlewood, 2014)。當大腦沒有被大量刺激佔滿時,它會自動轉向內在世界,思考「我在哪裡?我想要甚麼?」這些深層問題。

因此,當你感到無聊時,試著不要立刻拿起手機逃避,而是留一點空間給自己,問問自己:

這些提問,可能不會立刻帶來解答,但會讓你慢慢從麻痺中清醒,重新連結自己真正的渴望與方向。

無聊時,不妨試試以下幾個簡單的方法,讓日常重新充滿動力:

每天選一件小事,全心全意去做,像是用心泡杯咖啡、靜靜看完五頁書、整理一個角落。這些看似平凡的小動作,其實能帶來「我在掌控生活」的踏實感。

散步不一定非得有目的地或目標。有時只是出門走走,感受風吹、看看路邊的花草,就足以幫助腦袋暫時「歸零」,從資訊洪流中抽身。

每天睡前問自己三個小問題:「今天甚麼時刻讓我感到快樂?」「有沒有哪裡讓我覺得卡住了?」「我對自己還有甚麼想更了解的?」這些提問就像是在和內心對話,慢慢幫你找到生活的節奏。

寫幾行日記、拍張照片、隨手塗鴉、做一道新菜……只要是你親手創造的東西,都能讓你重新感受到「我有能量、我能表達」的存在感。

無聊不是浪費人生,而是提醒我們:現有的生活方式可能無法再滿足內心的需求。與其排斥無聊、逃避無聊,不如將它視為一種「訊號」,告訴你是時候重新整理節奏、傾聽內在、找回熱情。

你不必立刻做出大改變,只要從每天的一個小行動開始,讓自己多一點覺察、多一點好奇,無聊就會慢慢退場,取而代之的是更清晰的自我與生活方向。

感到無聊,不代表你懶惰,而可能是內心在提醒你:是時候放慢腳步,重新聽聽自己的聲音。

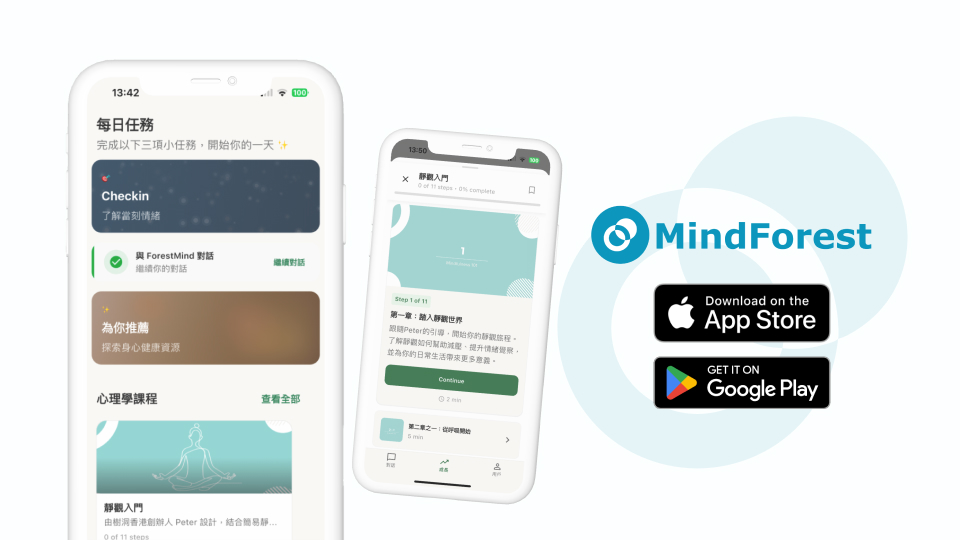

Mindforest 是一款專為情緒覺察與自我探索打造的寫字練習 App。我們相信,真正的改變,不需要轟轟烈烈,只需要每天一點點,靜靜地與自己對話。

在這裡,你可以:

無論你正在面對什麼,Mindforest 都會是一個溫柔的陪伴,陪你穿越混亂、走向清明。

👉 立即開始免費體驗MindForest,展開你的內在療癒旅程

參考文獻

Eastwood, J. D., Frischen, A., Fenske, M. J., & Smilek, D. (2012). The unengaged mind: Defining boredom in terms of attention. Perspectives on Psychological Science, 7(5), 482–495. https://doi.org/10.1177/1745691612456044

Van Tilburg, W. A. P., & Igou, E. R. (2012). On boredom: Lack of challenge and meaning as distinct boredom experiences. Motivation and Emotion, 36(2), 181–194. https://doi.org/10.1007/s11031-011-9234-9

Malkovsky, E., Merrifield, C., Goldberg, Y., & Danckert, J. (2012). Exploring the relationship between boredom and sustained attention. Experimental brain research, 221(1), 59–67. https://doi.org/10.1007/s00221-012-3147-z

Gasper, K., & Middlewood, B. L. (2014). Approaching novel thoughts: Understanding why elation and boredom promote associative thought more than distress and relaxation. Journal of Experimental Social Psychology, 52, 50–57. https://doi.org/10.1016/j.jesp.2013.12.009