「無為」在職場:停止過度努力工作,走出職場疲憊,擺脫打工仔奴性的3大法則

你有職場內耗嗎?心理能量被無效努力、焦慮、內心比較和過度負責消耗掉了。而「無為」提供了一種反直覺、卻非常有效的方式:不靠拼命努力,也不過度干涉他人或流程,依然能達成工作成果,並且減少心理耗損。

你有沒有過這樣的想法——想離開熟悉的城市,但又不打算永遠移民?想在不同國家生活,但又不想只是匆匆旅人?如果有,那你大概已經對「旅居生活」心動了。 旅居,介於旅行與定居之間,是一種邊走邊生活的選擇。有人為了工作自由選擇旅居,有人為了尋找自我而出走,也有人只是想看看,原來「家」可以有不同的樣子。

你有沒有過這樣的想法——想離開熟悉的城市,但又不打算永遠移民?想在不同國家生活,但又不想只是匆匆旅人?如果有,那你大概已經對「旅居生活」心動了。

旅居,介於旅行與定居之間,是一種邊走邊生活的選擇。有人為了工作自由選擇旅居,有人為了尋找自我而出走,也有人只是想看看,原來「家」可以有不同的樣子。

「旅居」(slow travel living)字面上就是「在旅行中居住」。它不像背包客那樣短暫,也不同於移民那樣永久,而是一種長期停留又不打算定居的生活方式。

舉例來說,你可能在台北住三個月,在京都待半年,下一站又飛去柏林或墨爾本。你可能邊遠距工作、邊上語言課,甚至只是在不同的城市體驗不同的生活節奏。

對許多人來說,旅居不只是「住在別的地方」,更像是一種生活態度——一種選擇彈性、擁抱變化、用「時間換體驗」的生活哲學。

並不是每個人都適合旅居。這種生活方式背後,其實反映著一些心理特質和價值觀。如果你有以下幾點特質,很可能就是天生的「旅居族」:

心理學家 McCrae & Costa(1997)發現,開放性(Openness)高的人對未知充滿熱情,能從新文化與新體驗中獲得快樂。如果你喜歡挑戰未知城市的生活節奏,那旅居會讓你樂在其中。

旅居意味著處理簽證、租屋、語言、行政等各種挑戰。Bandura(1997)指出,自我效能感(Self-efficacy)高的人更相信自己能解決問題,因此更容易適應這種不斷變動的生活。

Furnham & Marks(2013)的研究指出,對「不確定性」(Uncertainty)容忍度高的人,更能把變化視為冒險而非壓力。若你對未知充滿好奇而非恐懼,旅居就像是一場無限可能的遊戲。

旅居者往往不只是換一個城市生活,而是在探索「我是誰」。Baumeister(1991)指出,獲得豐富的生活經驗是尋找生命意義的重要方式,而旅居正提供了這樣的機會。

當你不只是遊客,而是真正住進一座城市,你的世界觀會徹底改變。Earley & Ang(2003)指出,這種跨文化生活能大幅提升「文化智商」(Cultural Intelligence),讓我們更具同理心與適應力。

旅居讓你脫離固定的框架。你可以在清邁的咖啡館寫程式,在布宜諾斯艾利斯學探戈,或在里斯本創業。時間和空間,突然變成了你手上的資源。

家不再是出生地,也不必是永久住所。它可以是任何一個讓你感到安心的地方,甚至是一種心理狀態。Baumeister & Leary(1995)指出,歸屬感來自於人際連結與自我認同,而非地理位置。

旅居最常見的心理挑戰之一,就是「漂浮感」。租約結束就得搬走、簽證到期就得離開,這種不穩定會讓一些人感到焦慮與不安。

不斷告別,也意味著關係難以深化。Putnam(2000)指出,長期的「社交碎片化」可能導致孤獨感上升,對心理健康帶來影響。

語言、價值觀、生活習慣的不同,可能導致「文化衝擊」(Cultural Shock)(Ward et al., 2001)。有時候,你甚至會開始懷疑:「我到底屬於哪裡?」

想嘗試旅居生活,不一定要立刻打包全部行李離開,而是可以從這幾個步驟開始:

先嘗試在一個城市住一到三個月,看看自己是否能適應陌生的生活節奏,這也是測試心態和習慣的最佳方法。

學習語言、培養獨立解決問題的能力、練習對不確定性的接受度,都是為旅居做心理預備的關鍵。

遠距工作、自由接案、線上創業,都是旅居者常見的收入模式。當金錢與地點脫鉤,生活的自由度才真正打開。

家人朋友的聯繫、線上社群、在地活動,這些都能在你身處異地時提供情感支撐。記住,歸屬感不必固定,它也可以隨你一起旅行。

旅居生活,既浪漫又現實。它讓你學會在變動中找穩定,也讓你在不斷出發的過程中,逐漸靠近真正的自己。

也許「家」不是一個地址,而是一種狀態——當你能在世界任何角落自在呼吸、安心生活,那裡就是你的家。

在變動快速、地域不再設限的時代裡,旅居早已不只是換個城市生活,而是一種「在流動中找到自我」的生活方式。無論你正在規劃下一段旅居冒險,或已在不同城市之間穿梭,MindForest 都是你的心理基地。

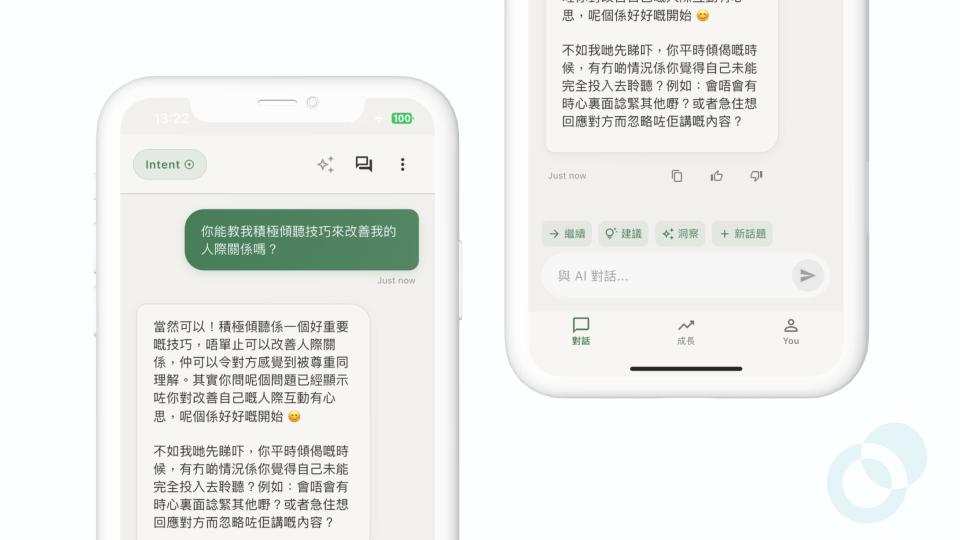

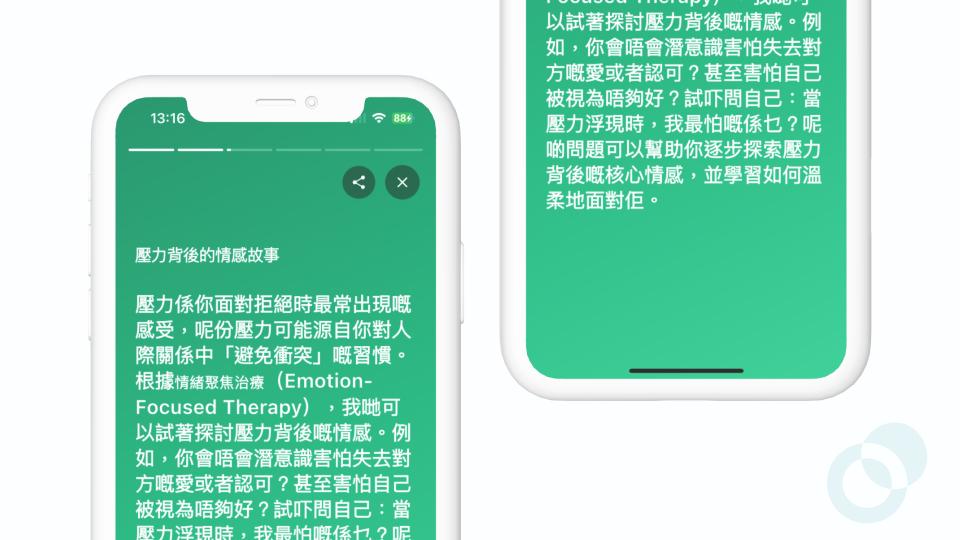

以心理學為基礎的 AI 教練,就像旅途中值得信賴的朋友,給予個人化的支持與建議。旅居不只是地理上的移動,更是內在的探索,而你不必一個人走這條路。

在每一次遷徙、每一段停留中,記錄下你的所思所感。靈感日記不只是生活記錄,更像是一場與自己的深度對話——幫助你反思旅途中遇見的自己。

透過心理測評,你可以更清楚了解自己的性格與需求,從而找到最適合自己的旅居模式。了解自己,是讓「旅居生活」不再只是漂泊,而是自在生活的關鍵。

展開屬於你的旅居生活——不論你身在何處,MindForest 都會是你隨身的心理夥伴,幫助你在世界的每一個角落,都能找到安定與歸屬。

參考文獻

Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: Freeman.

Baumeister, R. F., & Leary, M. R. (1995). The need to belong: Desire for interpersonal attachments as a fundamental human motivation. Psychological Bulletin, 117(3), 497–529.

Earley, P. C., & Ang, S. (2003). Cultural intelligence: Individual interactions across cultures. Stanford University Press.

Furnham, A., & Marks, J. (2013). Tolerance of ambiguity: A review of the recent literature. Psychology, 4(9), 717–728.

McCrae, R. R., & Costa, P. T. (1997). Personality trait structure as a human universal. American Psychologist, 52(5), 509–516.

Ward, C., Bochner, S., & Furnham, A. (2001). The psychology of culture shock (2nd ed.). Routledge.

探索實用的心理學貼士,立即應用到日常生活裡。由培養抗逆力、改善人際關係,到尋找工作平衡,我們的網誌分享心理學,陪伴你不斷成長。

你有職場內耗嗎?心理能量被無效努力、焦慮、內心比較和過度負責消耗掉了。而「無為」提供了一種反直覺、卻非常有效的方式:不靠拼命努力,也不過度干涉他人或流程,依然能達成工作成果,並且減少心理耗損。

「不是我不想存錢,是我真的不知道怎樣才算夠。」如果你是 Gen Z,這句話可能比任何理財建議都更貼近你的生活。在高房租、通膨、零工經濟、低起薪、情緒消耗型工作的夾擊下,月光族早已不是不自律,而是一種世代現象。這篇文章不是要你一夜之間變成理財高手,而是陪你看懂:為甚麼我們會成了月光族? 這背後的心理機制是甚麼?以及,怎樣用「不內耗」的方式,慢慢建立理財感?

在職涯的某些階段,「轉工」與「離職」這兩個詞,會悄悄出現在腦海中。它們不一定來得劇烈,更多時候是一種反覆出現的思緒——可能是在加班結束後的夜晚、在星期日準備入睡前,或是在完成一項早已熟練到不需多想的工作之後。如果你最近開始思考是否應該轉工,這並不代表你不夠努力,也不意味著你對現狀缺乏感恩。相反地,這往往代表你正在更成熟地審視自己的職涯方向、生活狀態,以及長期發展的可能性。

下載 MindForest,將知識應用於生活當中。ForestMind AI 夥伴會為你提供度身訂造的支持,見證你的每一步成長,助你發揮潛能。