「無為」在職場:停止過度努力工作,走出職場疲憊,擺脫打工仔奴性的3大法則

你有職場內耗嗎?心理能量被無效努力、焦慮、內心比較和過度負責消耗掉了。而「無為」提供了一種反直覺、卻非常有效的方式:不靠拼命努力,也不過度干涉他人或流程,依然能達成工作成果,並且減少心理耗損。

你是否也曾羨慕那些一週內可以兼任設計、寫作、攝影等不同工作中的人?或者想過白天上班、晚上投入自己熱愛的副業?這樣的生活方式正是所謂的「斜槓族(slasher)」。看似自由又多元,實際上卻藏著不少現實的挑戰與抉擇。那麼,斜槓人生真的適合你嗎?這篇文章就帶你一起認識什麼是斜槓族,為什麼越來越多人想加入,以及——最重要的——你該如何判斷自己是否適合走上這條路。

你是否也曾羨慕那些一週內可以兼任設計、寫作、攝影等不同工作中的人?或者想過白天上班、晚上投入自己熱愛的副業?這樣的生活方式正是所謂的「斜槓族(slasher)」。看似自由又多元,實際上卻藏著不少現實的挑戰與抉擇。

那麼,斜槓人生真的適合你嗎?

這篇文章就帶你一起認識什麼是斜槓族,為什麼越來越多人想加入,以及——最重要的——你該如何判斷自己是否適合走上這條路。

「斜槓族(Slasher)」這個詞最早由 Marci Alboher 在《One Person/Multiple Careers》(2007)中提出,用來描述那些同時擁有兩個以上職業身份的人(Alboher, 2007)。簡單來說,就是你不再只有單一的工作頭銜,比如:白天是會計師,晚上是攝影師,週末還經營自己的 podcast 或品牌社群。這樣的生活方式,不只是為了賺外快,更是一種有意識地打造多元人生的職涯選擇。

研究發現,人們從事多重職業,不僅是為了增加收入,更多時候是為了探索新的技能、尋找轉職的可能,甚至是為了經營個人品牌與實現自我(Panos et al., 2014)。而那些開始副業的人,隔年轉職、創業的比例也明顯提高(Panos et al., 2014),可見斜槓身份不只是「過渡」,更可能是轉變的開端。

現在的網路平台、社群媒體與接案工具,大大降低了副業的門檻。只要有一台電腦加上網路,你就能白天寫企劃、晚上接設計案,週末可能還開線上課程。科技的進步,讓多重職涯變得既可行又靈活。

現代人,特別是 Z 世代與年輕 Millennials,更重視工作的意義與自我實現。他們不甘於只為一份薪水工作,更希望在人生的不同面向找到熱情與歸屬感(Kuron et al., 2015)。「一輩子只做一份工作」對他們來說,反而成了一種侷限。

全球經濟波動、AI 技術變革、產業轉型快速,讓越來越多人不再將雞蛋放在同一個籃子裡,而是選擇分散風險,透過多重收入來源來提升抗壓性。斜槓,從一種生活選擇,慢慢變成了現代職涯的生存策略(Conen et al., 2021)。

斜槓生活聽起來吸引,但真正能走得長久的人,都有共通的心理特質:

你是不是那種不用別人提醒,就能自律地完成每個身分下的工作?如果是,那你很適合斜槓人生。心理學家 Ryan 和 Deci(2000)提到,有強烈內在動機的人,更能從多重角色中獲得成就感與自我成長,因為他們做事是出於熱情,而不是為了交差。

斜槓生活不一定一開始就穩定賺錢,有時候是為了嘗試新機會,收入難免有高有低。研究指出,能容忍這種不確定性的人,更能在多元職涯中找到彈性與自由(Panos et al., 2014)。

你是否覺得,每一次角色的轉換都讓你更了解自己、累積更多人脈與經驗?那就是所謂的「心理資本」。Conen 等人(2021)指出,這種來自不同角色的自我效能與社會支持,能提升你的心理韌性與抗壓力,是斜槓族很重要的底氣。

是想多一份收入,還是想為自己找回熱情?又或是想逃離原本的職涯倦怠?認清動機,是走得長久的第一步。

初期建議先保留主業的穩定,再慢慢投入副業或其他角色,不需一次轉變太多,才不會給自己太大壓力。

斜槓的路很少立刻見成果,收入起伏是常態。你準備好和這些不安和平共處了嗎?

如果你渴望跳脫傳統的職涯框架,想過上更有彈性、更多元的生活,那麼斜槓的確是一條值得探索的路。但也請記得,它不像短跑那樣一鼓作氣就能衝線,更像是一場需要耐力與自我覺察的長跑。

在開始之前,不妨靜下心問問自己:我想成為甚麼樣的人?我嚮往怎樣的生活節奏?當你清楚自己想追求的,不是別人口中的成功,而是屬於自己的平衡與成就,那麼斜槓,才會真正成為你的選擇,而不只是潮流中的一個 hashtag。

白天寫企劃、晚上剪影片、週末接案跑活動——你努力活出多元精彩的斜槓人生,卻也常在深夜感到身心疲憊,不確定下一步該往哪裡走。

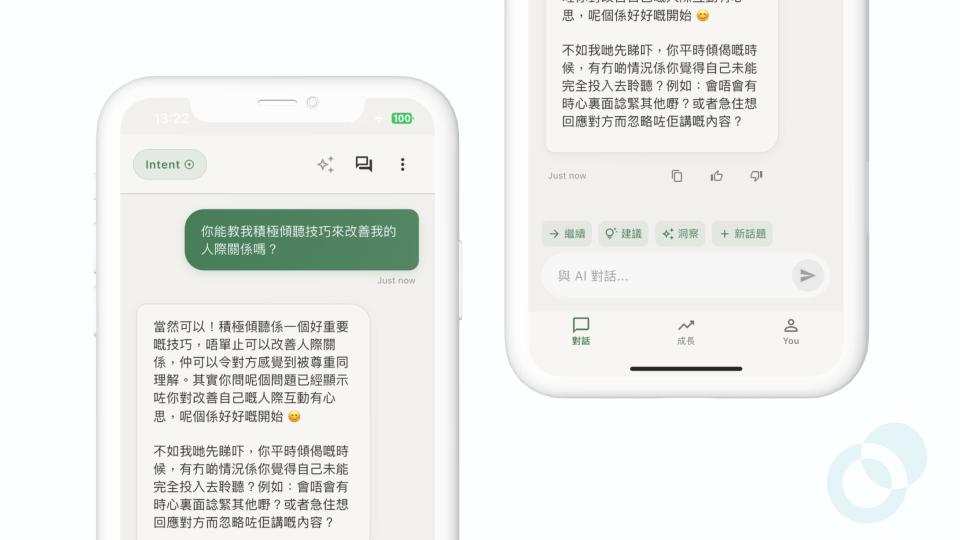

MindForest App 是為像你這樣的斜槓族打造的心理工具箱,幫助你在繁忙中穩住心緒。

今天是職場人,明天是創作者——身份不斷切換,容易讓人迷失。ForestMind AI 隨時陪你對話,釐清壓力來源,讓你在變動中依然找到心理的錨點。

多工的生活節奏,常讓人忽略內在聲音。透過靈感日記,你能記錄每天的感受與反思,替每一段斜槓歷程留下一份紀錄,欣賞自己的成長。

並不是每個人都適合斜槓,也不是每一種斜槓方式都適合你。心理測評幫助你更清楚了解自己的性格特質、工作偏好,做出更貼近自我的選擇。

📲 立刻免費體驗Mindforest App,開始練習:在多重角色中,活出更清晰、穩定、有力量的自己。

參考文獻

Alboher, M. (2007). One Person/Multiple Careers: A New Model for Work/Life Success. Business Plus.

Conen, W., Stein, J., & Wieteke, C. (2021). A panel study of the consequences of multiple jobholding: enrichment and depletion effects. Journal of Career Development, Advance online publication. https://doi.org/10.1177/1024258920985417

Kuron, L. K. J., Lyons, S. T., Schweitzer, L., & Ng, E. S. W. (2015). Millennials’ work values: Differences across the school to work transition. Personnel Review, 44(6), 991–1009. https://doi.org/10.1108/PR-01-2014-0024

Panos, G. A., Pouliakas, K., & Zangelidis, A. (2014). Multiple job holding, skill diversification, and mobility. Industrial Relations: A Journal of Economy and Society, 53(2), 223–272. https://doi.org/10.1111/irel.12055

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self‑determination theory and the facilitation of intrinsic motivation. American Psychologist, 55(1), 68–78. https://doi.org/10.1037/0003-066X.55.1.68

探索實用的心理學貼士,立即應用到日常生活裡。由培養抗逆力、改善人際關係,到尋找工作平衡,我們的網誌分享心理學,陪伴你不斷成長。

你有職場內耗嗎?心理能量被無效努力、焦慮、內心比較和過度負責消耗掉了。而「無為」提供了一種反直覺、卻非常有效的方式:不靠拼命努力,也不過度干涉他人或流程,依然能達成工作成果,並且減少心理耗損。

「不是我不想存錢,是我真的不知道怎樣才算夠。」如果你是 Gen Z,這句話可能比任何理財建議都更貼近你的生活。在高房租、通膨、零工經濟、低起薪、情緒消耗型工作的夾擊下,月光族早已不是不自律,而是一種世代現象。這篇文章不是要你一夜之間變成理財高手,而是陪你看懂:為甚麼我們會成了月光族? 這背後的心理機制是甚麼?以及,怎樣用「不內耗」的方式,慢慢建立理財感?

在職涯的某些階段,「轉工」與「離職」這兩個詞,會悄悄出現在腦海中。它們不一定來得劇烈,更多時候是一種反覆出現的思緒——可能是在加班結束後的夜晚、在星期日準備入睡前,或是在完成一項早已熟練到不需多想的工作之後。如果你最近開始思考是否應該轉工,這並不代表你不夠努力,也不意味著你對現狀缺乏感恩。相反地,這往往代表你正在更成熟地審視自己的職涯方向、生活狀態,以及長期發展的可能性。

下載 MindForest,將知識應用於生活當中。ForestMind AI 夥伴會為你提供度身訂造的支持,見證你的每一步成長,助你發揮潛能。