「無為」在職場:停止過度努力工作,走出職場疲憊,擺脫打工仔奴性的3大法則

你有職場內耗嗎?心理能量被無效努力、焦慮、內心比較和過度負責消耗掉了。而「無為」提供了一種反直覺、卻非常有效的方式:不靠拼命努力,也不過度干涉他人或流程,依然能達成工作成果,並且減少心理耗損。

在性別光譜日益多元的當代社會,「無性戀」(Asexuality)正逐漸被看見。過去,無性戀者常被誤解為「性冷淡」、「還沒遇到對的人」,甚至被當成有心理問題。事實上,無性戀是一種自然的性傾向,背後有著豐富的心理與社會意義,也正被愈來愈多研究與討論所支持。

在性別光譜日益多元的當代社會,「無性戀」(Asexuality)正逐漸被看見。過去,無性戀者常被誤解為「性冷淡」、「還沒遇到對的人」,甚至被當成有心理問題。事實上,無性戀是一種自然的性傾向,背後有著豐富的心理與社會意義,也正被愈來愈多研究與討論所支持。

今天,就讓我們一起走進無性戀的世界,理解這群人的情感需求、心理狀態,並打破長久以來的迷思與標籤。

無性戀是一種對他人不或極少感受到性吸引的性傾向。根據 Bogaert(2004)的研究指出,約有 1% 的人口可能是無性戀者(Bogaert, 2004)。有些人可能沒有性慾,也有些人即使有性慾,也不渴望與他人發生性行為。

重要的是,無性戀不是一種選擇,也不是因為創傷、宗教、壓抑或疾病造成的結果,而是一種穩定且自然存在的性向。有些無性戀者依然渴望戀愛與親密,只是不以「性」為連結的重心。

無性戀並非黑白分明的定義,而是存在於一個多樣光譜中(asexual spectrum)。在這條光譜上,還包括許多不同的自我認同:

根據 Decker(2015)的說法,性吸引與浪漫吸引是兩個獨立的向度,組合起來可以呈現出極為多元的無性戀樣貌,也讓每位無性戀者都有自己的情感藍圖。

你是否曾覺得自己對性從來提不起興趣,卻無法明確說出為什麼?或者,你是否在多次戀情中感到迷失,因為你對性從未產生過真正的渴望?這些經驗,都可能與無性戀有關。

研究指出,無性戀者出現在各種年齡、性別與文化背景中,而女性報告自己屬於無性戀的比例略高於男性(Yule, Brotto, & Gorzalka, 2017)。這證明了:你並不孤單,這是一種被科學確認的存在方式。

雖然無性戀仍常遭誤解,但心理學界已有明確立場。美國心理學會(APA)與世界衛生組織都不將無性戀視為心理疾病,並強調無性戀是一種正常的性向(APA, 2015)。

然而,現代社會強調性與浪漫愛的結合,使無性戀者在親密關係中常感到被排除或壓力巨大。他們可能會質疑自己是否「有問題」,甚至陷入自我懷疑與焦慮。

這時,心理支持與理解便顯得格外重要。不論是透過心理諮詢、參與社群,或閱讀相關知識,都能幫助無性戀者建立自我認同與心理韌性。

無性戀在現代社會中雖逐漸被看見,但挑戰仍在:

但同時,無性戀社群也透過網路力量逐漸凝聚,例如 AVEN(Asexual Visibility and Education Network)、Reddit、Tumblr 等平台都提供了安全且開放的對話空間。這些空間讓更多人認識無性戀,也幫助許多人走出孤單與疑惑。

此外,無性戀者往往更能覺察自己的情感需求與關係界線,在非典型關係中建立出更具同理與尊重的連結模式。

無性戀,不是異常,也不是冷感,而是人類情感光譜中自然的一部分。你不需要去改變自己,只需要勇敢去理解自己。

當社會真正尊重每個人的情感節奏,我們才能一起建構更包容的未來。無論你是否渴望戀愛、是否想要性,只要你忠於自己的心,你就是完整的你。

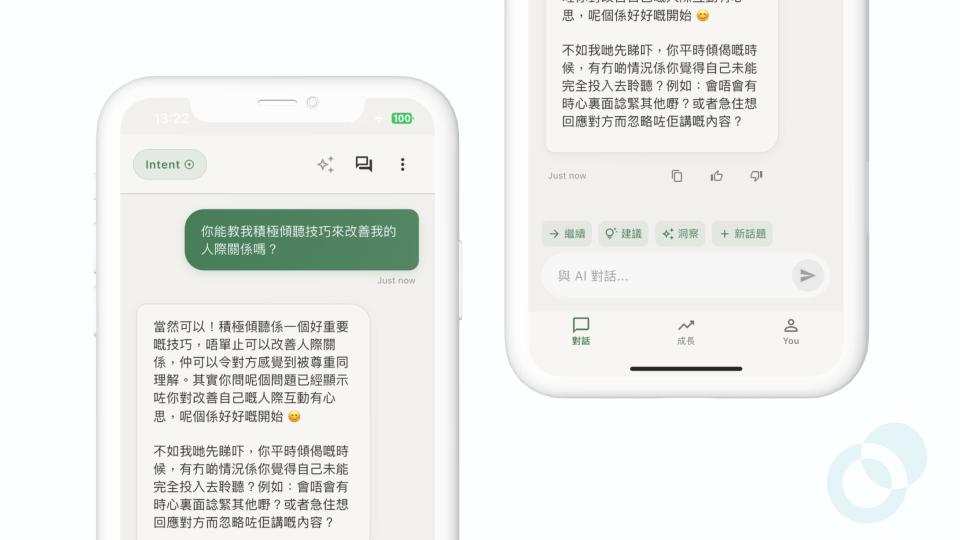

如果你正處於探索期、或對自己的情感傾向感到困惑,那麼 MindForest App 會是支持你的工具。

透過日常的情緒紀錄與互動模式分析,ForestMind AI 會給你個人化建議,幫助你釐清自己的情感界線與內在需求,減輕無性戀者常見的關係壓力。

每天寫下一段話、一次情緒波動、一個思考片段,都是與自我連結的過程。你會慢慢看見自己不需要被誰定義。

內建的心理測評工具能協助你探索性格·與人際互動風格,讓你在了解「我是誰」的路上多一份安心。

👉 立即開始免費體驗MindForest,展開你的內在療癒旅程

參考資料

American Psychological Association. (2015). Guidelines for psychological practice with lesbian, gay, and bisexual clients. https://www.apa.org

Bogaert, A. F. (2004). Asexuality: prevalence and associated factors in a national probability sample. The Journal of Sex Research, 41(3), 279–287. https://doi.org/10.1080/00224490409552235

Decker, J. (2015). The Invisible Orientation: An Introduction to Asexuality. Skyhorse Publishing.

Yule, M. A., Brotto, L. A., & Gorzalka, B. B. (2017). Mental health and interpersonal functioning in self-identified asexual men and women. Psychology & Sexuality, 8(1–2), 61–74. https://doi.org/10.1080/19419899.2017.1319409

探索實用的心理學貼士,立即應用到日常生活裡。由培養抗逆力、改善人際關係,到尋找工作平衡,我們的網誌分享心理學,陪伴你不斷成長。

你有職場內耗嗎?心理能量被無效努力、焦慮、內心比較和過度負責消耗掉了。而「無為」提供了一種反直覺、卻非常有效的方式:不靠拼命努力,也不過度干涉他人或流程,依然能達成工作成果,並且減少心理耗損。

「不是我不想存錢,是我真的不知道怎樣才算夠。」如果你是 Gen Z,這句話可能比任何理財建議都更貼近你的生活。在高房租、通膨、零工經濟、低起薪、情緒消耗型工作的夾擊下,月光族早已不是不自律,而是一種世代現象。這篇文章不是要你一夜之間變成理財高手,而是陪你看懂:為甚麼我們會成了月光族? 這背後的心理機制是甚麼?以及,怎樣用「不內耗」的方式,慢慢建立理財感?

在職涯的某些階段,「轉工」與「離職」這兩個詞,會悄悄出現在腦海中。它們不一定來得劇烈,更多時候是一種反覆出現的思緒——可能是在加班結束後的夜晚、在星期日準備入睡前,或是在完成一項早已熟練到不需多想的工作之後。如果你最近開始思考是否應該轉工,這並不代表你不夠努力,也不意味著你對現狀缺乏感恩。相反地,這往往代表你正在更成熟地審視自己的職涯方向、生活狀態,以及長期發展的可能性。

下載 MindForest,將知識應用於生活當中。ForestMind AI 夥伴會為你提供度身訂造的支持,見證你的每一步成長,助你發揮潛能。