「無為」在職場:停止過度努力工作,走出職場疲憊,擺脫打工仔奴性的3大法則

你有職場內耗嗎?心理能量被無效努力、焦慮、內心比較和過度負責消耗掉了。而「無為」提供了一種反直覺、卻非常有效的方式:不靠拼命努力,也不過度干涉他人或流程,依然能達成工作成果,並且減少心理耗損。

「才剛認識不久,就覺得對方就是命中注定?」這種讓人心跳加速、滿腦都是對方的狀態,也許你經歷過,或正在其中掙扎。這就是俗稱的「暈船」。但你知道嗎?暈船其實不是單純的情感問題,而是心理需求與生理化學交織的結果。 本篇文章將從心理學角度解析暈船的成因、背後的大腦機制,並教你實用的自我辨識與脫暈方法,幫助你在情感中保持清醒、回歸自己。

「才剛認識不久,就覺得對方就是命中注定?」這種讓人心跳加速、滿腦都是對方的狀態,也許你經歷過,或正在其中掙扎。這就是俗稱的「暈船」。但你知道嗎?暈船其實不是單純的情感問題,而是心理需求與生理化學交織的結果。

本篇文章將從心理學角度解析暈船的成因、背後的大腦機制,並教你實用的自我辨識與脫暈方法,幫助你在情感中保持清醒、回歸自己。

當你覺得一點點曖昧就足以讓你心神不寧、魂牽夢縈,很可能不是你太深情,而是你的內在「太空虛」。

心理學家 Neff(2011)指出,缺乏自我關懷與自我接納的人,容易在外在關係中尋求認可。一句簡訊、一個微笑,可能就被誤認為深情。這是因為你渴望被看見、被需要、被肯定,而不是單純喜歡對方這個人。

這種心理狀態也被稱為「情感匱乏狀態」(emotional deprivation state),當我們的孤獨感、無價值感過高時,容易錯把短暫的關注投射為永恆的愛情,進而迷失自己。

依附理論(Attachment Theory)認為,童年時與主要照顧者的互動,會影響我們日後在親密關係中的行為模式。其中「焦慮型依附者」(Anxious Attachment)最容易暈船。

他們極度在意對方的回應、渴望關係的確認,卻又害怕被拒絕。這種矛盾讓他們特別容易在「不確定關係」中投入過多。

Fraley & Shaver(2000)指出,焦慮依附者傾向將愛情理想化,在關係尚未明朗前就產生強烈依戀。他們會自動補全劇情,把對方幾個貼心舉動當成「愛的證據」,陷入一廂情願的情緒漩渦。

對這類人來說,曖昧是一種讓人又愛又恨的存在——愈得不到明確承諾,愈放不下。

你以為是你愛得太快,其實是大腦開啟了「戀愛模式」。

神經心理學研究發現,當我們對一個人產生好感時,大腦會釋放多巴胺(dopamine)與催產素(oxytocin)——前者讓你感覺愉悅、渴望靠近;後者則提升信任與依附感(Zeki, 2007;Aron et al., 2005)。

這兩種神經傳導物質會強化你對對方的好感,讓你誤以為你們之間有強烈的「連結」,即使你們其實還不夠熟。

這種「戀愛化學效應」會短暫地讓人失去判斷力,使你忽略紅旗、理想化對方、甚至過度投入。說穿了,暈船不全是你的錯,而是大腦正在為你製造一場粉紅幻象。

想知道你是不是暈了?以下幾個「暈船」特徵,幫你自我檢測:

1)認識不久就覺得「他就是我的靈魂伴侶」

2)每天焦慮等訊息、讀秒回應時間

3)對方一點點關心就讓你開心到失眠

4)忽略對方明顯不投入、不回應的行為

5)常對朋友說「我就是覺得我們之間很特別」

如果你中了三項以上,很可能正處於暈船狀態——別急著責怪自己,而是可以開始正視自己的情感模式。

除了他會講笑話、會關心你,你真的知道他有哪些價值觀、生活習慣、待人處事的方式嗎?

別再去重看訊息記錄、幻想未來、或過度分析對方的行為。這只會加深你對這段關係的投射。

增加自我價值感,培養你與自己相處的能力,是擺脫暈船最根本的解方。

當你能了解自己的情感需求與依戀傾向,才不會被一點點溫柔牽著走。

若對方遲遲不明確表態,不妨開口表達你的界線與期待,替自己創造情緒出口。

每個暈船的人,其實都是渴望愛、渴望連結的靈魂。暈船不可恥,重要的是你能否看見自己的內在需求,並學會溫柔地照顧自己。

當你能辨識心理的「虛構劇本」、看穿大腦的「戀愛幻象」,你就能在愛裡少一點跌撞,多一點清醒與溫柔。

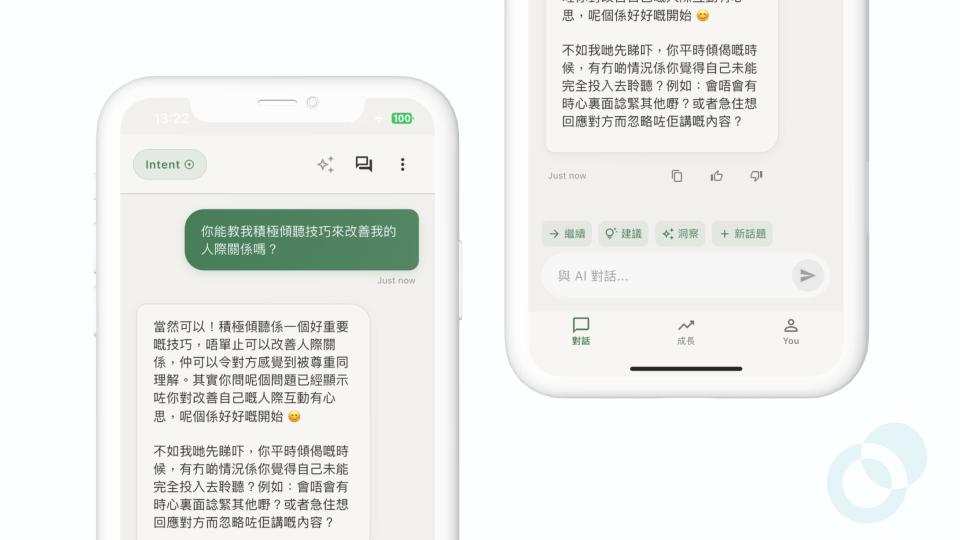

如果你正在為一段還沒開始的關係感到焦慮、困惑,MindForest App 會是你情緒上的陪伴者,陪你穿越曖昧不明、情感拉扯的心境。

透過每日的互動紀錄與情緒追蹤,ForestMind AI 會溫柔地引導你釐清對關係的期待與界線,減少依附焦慮、提升內在穩定感。

寫下一次暈船的心跳、一段拉扯的等待,或一次內心的覺醒,都是療癒與成長的開始。你會越來越清楚,愛是選擇,不是沉溺。

內建的心理測驗工具,幫助你了解自己在關係中的需要,讓你更能有意識地選擇「值得投入的關係」。

參考文獻

Aron, A., Fisher, H., Mashek, D. J., Strong, G., Li, H., & Brown, L. L. (2005). Reward, motivation, and emotion systems associated with early-stage intense romantic love. Journal of Neurophysiology, 94(1), 327–337.

Bowlby, J. (1969). Attachment and loss: Vol. 1. Attachment. New York: Basic Books.

Fraley, R. C., & Shaver, P. R. (2000). Adult romantic attachment: Theoretical developments, emerging controversies, and unanswered questions. Review of General Psychology, 4(2), 132–154.

Neff, K. D. (2011). Self-compassion, self-esteem, and well-being. Social and Personality Psychology Compass, 5(1), 1–12.

Zeki, S. (2007). The neurobiology of love. FEBS Letters, 581(14), 2575–2579.

探索實用的心理學貼士,立即應用到日常生活裡。由培養抗逆力、改善人際關係,到尋找工作平衡,我們的網誌分享心理學,陪伴你不斷成長。

你有職場內耗嗎?心理能量被無效努力、焦慮、內心比較和過度負責消耗掉了。而「無為」提供了一種反直覺、卻非常有效的方式:不靠拼命努力,也不過度干涉他人或流程,依然能達成工作成果,並且減少心理耗損。

「不是我不想存錢,是我真的不知道怎樣才算夠。」如果你是 Gen Z,這句話可能比任何理財建議都更貼近你的生活。在高房租、通膨、零工經濟、低起薪、情緒消耗型工作的夾擊下,月光族早已不是不自律,而是一種世代現象。這篇文章不是要你一夜之間變成理財高手,而是陪你看懂:為甚麼我們會成了月光族? 這背後的心理機制是甚麼?以及,怎樣用「不內耗」的方式,慢慢建立理財感?

在職涯的某些階段,「轉工」與「離職」這兩個詞,會悄悄出現在腦海中。它們不一定來得劇烈,更多時候是一種反覆出現的思緒——可能是在加班結束後的夜晚、在星期日準備入睡前,或是在完成一項早已熟練到不需多想的工作之後。如果你最近開始思考是否應該轉工,這並不代表你不夠努力,也不意味著你對現狀缺乏感恩。相反地,這往往代表你正在更成熟地審視自己的職涯方向、生活狀態,以及長期發展的可能性。

下載 MindForest,將知識應用於生活當中。ForestMind AI 夥伴會為你提供度身訂造的支持,見證你的每一步成長,助你發揮潛能。