「無為」在職場:停止過度努力工作,走出職場疲憊,擺脫打工仔奴性的3大法則

你有職場內耗嗎?心理能量被無效努力、焦慮、內心比較和過度負責消耗掉了。而「無為」提供了一種反直覺、卻非常有效的方式:不靠拼命努力,也不過度干涉他人或流程,依然能達成工作成果,並且減少心理耗損。

現代人聊天愈來愈像發訊息,充滿快速的「吃了沒?」或「今天還好嗎?」這些話題雖然親切,卻很少讓人真正感受到被理解。深度對話(Deep talk)不同,它如同一杯溫熱的茶,讓人放慢節奏,好好說話,也好好傾聽。心理學研究早已證實,深入的對話能增進人際之間的信任與親密感(Knobloch & Solomon, 2002)。這樣的對話不只是資訊交換,更像是兩顆心的碰撞,讓彼此更真實地看見對方。

現代人聊天愈來愈像發訊息,充滿快速的「吃了沒?」或「今天還好嗎?」這些話題雖然親切,卻很少讓人真正感受到被理解。深度對話(Deep talk)不同,它如同一杯溫熱的茶,讓人放慢節奏,好好說話,也好好傾聽。

心理學研究早已證實,深入的對話能增進人際之間的信任與親密感(Knobloch & Solomon, 2002)。這樣的對話不只是資訊交換,更像是兩顆心的碰撞,讓彼此更真實地看見對方。

深度對話不代表要討論哲學或人生大哉問,而是願意碰觸內心深處的話題。這類對話通常具有幾個特色:

心理學家Jourard(1971)指出,自我揭露是促進人際關係深度的關鍵。當我們讓人看見真實的自己,也是在邀請對方走進我們的世界。

你可能也有這樣的經驗:和某個人聊過一次深入的對話,感覺距離一下就拉近了。深度對話能建立人與人之間的信任,並帶來心理安全感,讓我們不怕顯得脆弱(Brown, 2012)。

研究也發現,伴侶或朋友之間若能談論人生觀與情緒掙扎,會提升彼此的信任與理解(Knobloch & Solomon, 2002)。這不僅讓關係更有溫度,也更有韌性。深度對話不只是表達,而是創造連結,讓我們從互動走向理解。

價值觀(values)是我們做選擇、下判斷的依據。它們決定我們認為甚麼是對的、重要的、有意義的。根據Schwartz(1992),人類的核心價值包括成就、安全、獨立、關懷等。

在深度對話中,我們經常會碰觸到價值觀的底層邏輯。當一個人談到「我為甚麼選擇這樣生活」時,不只是分享經歷,更是在展現他的信念。這樣的交流,讓我們有機會理解彼此如何看待世界。

對話不只是了解彼此,也可能促成內在轉變。教育學者Mezirow(1991)認為,人們在進行有意義的溝通與反思時,會重新檢視原有的信念與價值觀,進而產生「轉化學習」。

比如,一個對環保漠不關心的人,在與一位環保主義者深聊之後,可能開始關注環境議題,甚至改變消費習慣。這樣的轉變,不是來自被說服,而是來自對話中的理解與共鳴。

雖然深度對話的好處很多,但大多數人仍傾向避免。為甚麼?因為說出內心的話,總是伴隨著被評價、被拒絕的風險(Leary, 2007)。

Brené Brown(2012)也指出,現代人常常以「搞笑」、「講幹話」來掩飾內在的不安,讓我們在親密關係中難以真正靠近。深度對話需要勇氣,也需要一個足夠安全的環境。

1)問對問題:用開放式問題開場,例如「最近有甚麼讓你反覆思考的事嗎?」

2)從自己開始分享:先說出自己的掙扎或想法,讓對方也願意打開心房

3)專心聆聽:不要急著回應,給對方說話的空間

4)保持不批判的態度:試著理解,而不是立即評價

5)創造安靜的對話空間:選擇一個不易被打擾的時間與場所

當我們把深度對話擴展到群體與社會層面,它就具備了促進理解與文化轉變的潛力。Habermas(1984)認為,透過理性的溝通與對話,社會才能朝向更公平與民主的方向發展。

在分裂的社會中,深度對話能打破偏見,促進族群、文化間的理解(Allport, 1954)。它不僅是情感交流,更可能是社會集體轉化的起點。

深度對話是一種選擇:是選擇願意看見別人,也願意讓自己被看見。它是建立關係、理解自我與他人、甚至改變世界的開始。

在資訊爆炸的時代,我們更需要這樣的慢與真。下一次,不妨試著從一句「你最近在思考甚麼?」開始,讓一場對話,變成一次真正的連結。

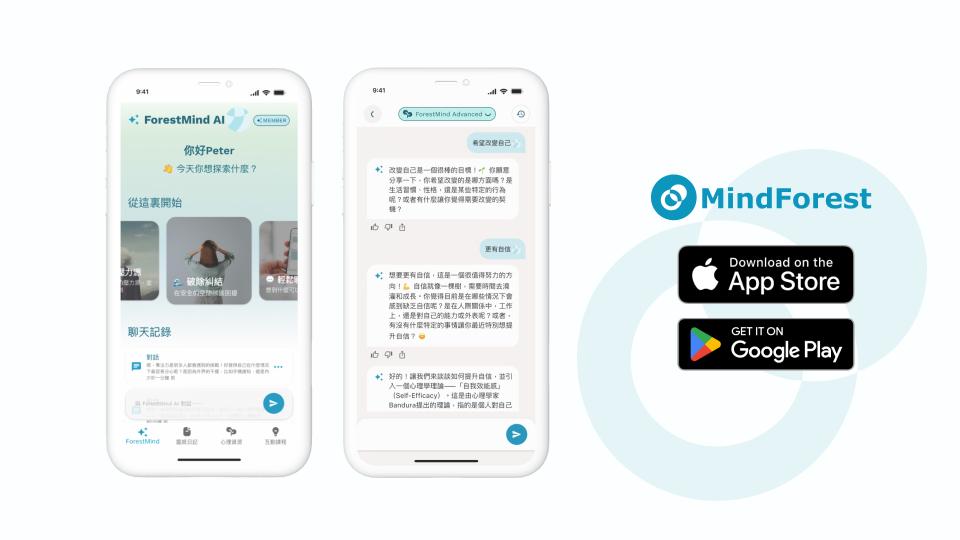

想建立真正的理解與連結嗎?深度對話是關鍵。透過 MindForest App,你可以學會打開心房、傾聽與表達自己,讓對話不只是說話,而是走進彼此內心的橋樑。

在重要對話前感到緊張、不知從何說起?ForestMind AI 會根據你的情緒狀態給出貼心建議,幫助你更穩定地展開對話,提升表達的清晰度與共感力,讓每一場深談都更有深度與溫度。

透過靈感日記,把每一次深度對話的感受與啟發寫下來,不只是紀錄,更是自我理解的過程。你會慢慢發現,對話的力量,其實是在照見自己的價值觀與渴望。

使用心理測評來探索自己的對話習慣與潛在信念,了解你是如何看待自己與他人,幫助你在深談中更自如地表達、也更敏銳地聆聽,打開改變與成長的大門。

現在就下載 MindForest,讓每一次對話更有意義,陪你走向更清晰的自我與更深的連結。

參考文獻

Allport, G. W. (1954). The nature of prejudice. Addison-Wesley.

Brown, B. (2012). Daring greatly: How the courage to be vulnerable transforms the way we live, love, parent, and lead. Gotham Books.

Habermas, J. (1984). The theory of communicative action: Reason and the rationalization of society (Vol. 1). Beacon Press.

Jourard, S. M. (1971). Self-disclosure: An experimental analysis of the transparent self. Wiley-Interscience.

Knobloch, L. K., & Solomon, D. H. (2002). Information seeking beyond initial interaction: Negotiating relational uncertainty within close relationships. Human Communication Research, 28(2), 243–257.

Leary, M. R. (2007). The curse of the self: Self-awareness, egotism, and the quality of human life. Oxford University Press.

Mezirow, J. (1991). Transformative dimensions of adult learning. Jossey-Bass.

Schwartz, S. H. (1992). Universals in the content and structure of values: Theoretical advances and empirical tests in 20 countries. Advances in Experimental Social Psychology, 25, 1–65.

探索實用的心理學貼士,立即應用到日常生活裡。由培養抗逆力、改善人際關係,到尋找工作平衡,我們的網誌分享心理學,陪伴你不斷成長。

你有職場內耗嗎?心理能量被無效努力、焦慮、內心比較和過度負責消耗掉了。而「無為」提供了一種反直覺、卻非常有效的方式:不靠拼命努力,也不過度干涉他人或流程,依然能達成工作成果,並且減少心理耗損。

「不是我不想存錢,是我真的不知道怎樣才算夠。」如果你是 Gen Z,這句話可能比任何理財建議都更貼近你的生活。在高房租、通膨、零工經濟、低起薪、情緒消耗型工作的夾擊下,月光族早已不是不自律,而是一種世代現象。這篇文章不是要你一夜之間變成理財高手,而是陪你看懂:為甚麼我們會成了月光族? 這背後的心理機制是甚麼?以及,怎樣用「不內耗」的方式,慢慢建立理財感?

在職涯的某些階段,「轉工」與「離職」這兩個詞,會悄悄出現在腦海中。它們不一定來得劇烈,更多時候是一種反覆出現的思緒——可能是在加班結束後的夜晚、在星期日準備入睡前,或是在完成一項早已熟練到不需多想的工作之後。如果你最近開始思考是否應該轉工,這並不代表你不夠努力,也不意味著你對現狀缺乏感恩。相反地,這往往代表你正在更成熟地審視自己的職涯方向、生活狀態,以及長期發展的可能性。

下載 MindForest,將知識應用於生活當中。ForestMind AI 夥伴會為你提供度身訂造的支持,見證你的每一步成長,助你發揮潛能。