「無為」在職場:停止過度努力工作,走出職場疲憊,擺脫打工仔奴性的3大法則

你有職場內耗嗎?心理能量被無效努力、焦慮、內心比較和過度負責消耗掉了。而「無為」提供了一種反直覺、卻非常有效的方式:不靠拼命努力,也不過度干涉他人或流程,依然能達成工作成果,並且減少心理耗損。

後悔,是我們每個人都熟悉的感受。當回憶浮現,腦海中閃過某個選擇、某段未說出口的話,我們往往會輕聲想著:「如果當初……」那股酸澀與懊悔,便悄然蔓延。 這篇文章,想陪你一起理解後悔的心理學,練習溫柔地與它相處,並在日常中,一步步活出更少遺憾的人生。

後悔,是我們每個人都熟悉的感受。當回憶浮現,腦海中閃過某個選擇、某段未說出口的話,我們往往會輕聲想著:「如果當初……」那股酸澀與懊悔,便悄然蔓延。

我們常把後悔當作沉重的負擔,覺得它只是讓人心煩、拉住腳步的感受。但心理學研究發現,後悔其實是一種帶有智慧的情感。它提醒我們甚麼對自己重要、甚麼地方需要改變。如果我們願意停下來傾聽,後悔不只是苦澀的回憶,更可能是一盞微光,指引我們往更真實、更貼近內心的方向前行。

這篇文章,想陪你一起理解後悔的心理學,練習溫柔地與它相處,並在日常中,一步步活出更少遺憾的人生。

後悔,常常在我們意識到「原本可以做不同的選擇」時悄然浮現。也許是沒說出口的那句話、沒鼓起勇氣做的那件事,或是一條曾經猶豫卻終究沒走上的難路。這些畫面一旦湧上心頭,我們便會忍不住想:「如果當初……」

在心理學上,這種情緒背後的機制被稱為反事實思考(Counterfactual Thinking)。當我們回顧過去的大大小小決定,大腦會自動模擬一個「如果情況不同」的版本,讓我們陷入各種假設與想像(Greenberg, 2012)。

研究也發現,最容易引發後悔的,往往是那些我們曾擁有選擇權的情況(Roese & Summerville, 2005)。也就是說,對於那些「無能為力」的事,人們比較容易釋懷;而那些「明明可以做得更好」的時刻,最容易讓人耿耿於懷。

後悔常見於職涯、感情、家庭與自我成長等。這些地方之所以令人在意,是因為它們深深地連結著我們的價值觀與人生意義——但在現實壓力之下,也最容易被我們忽略或擱置。

從這個角度看,後悔並不只是對過錯的懲罰。它更像是一個來自內心的訊號,提醒我們:「這不是你想要的。」也許,是你渴望過得更真實、更自由、更貼近真正的自己。

雖然後悔的感覺不舒服,但它也帶著一些溫柔的力量。研究發現,人們認為後悔雖然痛苦,卻是最有「學習價值」的感受之一。因為它常常會推動我們去反思、去改變,甚至更珍惜當下 (Saffrey et al., 2008)。

舉個例子來說,有些人在錯過一段關係後,才真正明白自己想要的其實是更深的連結。有人在辭掉一份工作後,才發現原來自己一直都在迎合別人的期待,而忽略了自己的聲音。

而這樣的心聲,在 Bronnie Ware 的經典著作《The Top Five Regrets of the Dying》中表露無遺。身為安寧療護護士的她,記錄下許多臨終病人深刻的告白,其中最常見的遺憾包括:

1)我希望我有勇氣活出真正的自己,而不是活成別人期待的樣子。

2)我希望我沒那麼拼命工作。

3)我希望我有勇氣表達自己的感受。

4)我希望我有多花時間聯絡朋友。

5)我希望我允許自己快樂一些。

這些遺憾,往往不是一時的過錯,而是長期壓抑後累積的傷痕——沒說出口的話、沒實現的渴望、被一再延遲的快樂。

如果這些話語讓你心有戚戚焉,請相信,那不是脆弱,而是一種提醒。後悔告訴我們,生命值得活得更貼近內心。我們都會有遺憾,但我們也都還來得及,去做一點不一樣的選擇,慢慢走向更不後悔的人生。

當你感到後悔時,不需要立刻責怪自己。試著先停下來,靜靜地問一問:「這份情緒想告訴我什麼?我真正所在意的是什麼?」

有時,後悔只是心底的一個提醒:「這件事對你很重要,下次別再忽略了。」

我們常常很容易原諒別人,卻很難對自己寬容。

但回頭看,當初做出那個決定的你,也許面對著許多壓力,也已經盡了全力。試著對那個當時的自己說一句:「謝謝你,我知道你已經做得很好了。」

反覆地想著「早知道就……」只會讓心更疲憊。與其一再責備自己,不如問問自己:這次的經驗,可以為下一次的選擇帶來甚麼方向?

如果後悔能幫助你看得更清楚、走得更穩,那它其實已經有了它的價值。

我們無法改變已經發生的事,但我們可以改變看待它的方式。

或許那段錯過的戀情,讓你更認識自己;那份不適合的工作,幫你更靠近想要的生活。讓那些曾經遺憾的時刻,成為你成長旅程中的一章,而不只是留白的一頁。

所謂的「無悔人生」,並不是從此不犯錯、不跌倒,而是願意直視錯誤,並且有勇氣重新調整方向。

Bronnie Ware 書中提到的那些遺憾,其實都不是因為沒有達成什麼宏大的目標,而是因為沒有忠於自己的心。真正令人遺憾的,往往不是沒做成什麼,而是沒活成真正的自己。

我們可以從今天起,溫柔地問自己:

願這些提問,成為你生活中的小小提醒,也在不知不覺間,引領你朝向一個即使回顧也無需遺憾的未來。

後悔的出現,或許令人心痛,但它也是人之常情。它真實、誠懇,也藏著一份溫柔的願望——它提醒著你:你還在乎,你還想改變,你還願意為人生負起責任。

與其一再逃避,不如學著和它並肩而行。學著去傾聽它的聲音,理解它背後的意義,然後慢慢地,把這份經驗轉化成前行的力量。讓後悔,不再是絆腳石,而是你成長路上的一塊指路牌。

正如詩人 Mary Oliver 所寫的那句話:

“Tell me, what is it you plan to do with your one wild and precious life?”

「告訴我,你打算如何度過你那狂野又珍貴的一生?」

願你勇敢擁抱每一個選擇,也擁抱那個曾經懷疑、曾經後悔、卻始終在成長的你。

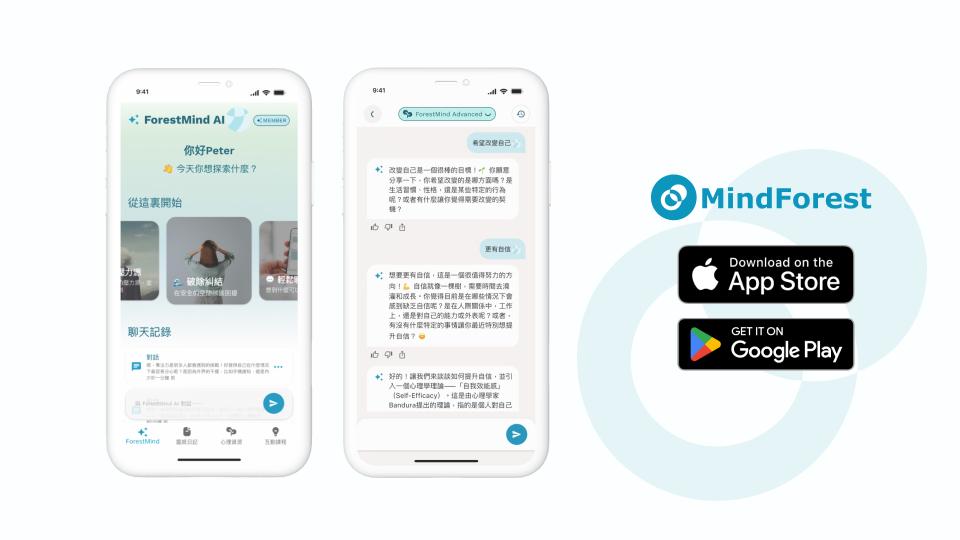

後悔是一種真實又深刻的情緒,但我們不必被它困住。透過 MindForest App,你可以學習更溫柔地看待自己的選擇、與過去和解,並一步步走向一個更貼近內心、更有意義的未來。

ForestMind 提供個人化心理建議,陪你在面對後悔時練習接納與不評價,慢慢找回內在的力量與前行的方向。

在靈感日記中,你可以寫下那些沒說出口的感受、那些「如果當初」的片段。透過書寫與反思,練習成為自己溫柔的見證者,讓後悔不再只是壓抑的情緒,而是理解自己的起點。

你可以透過心理測評探索內在需求與價值,了解自己在意的真正是什麼,從而轉化後悔為行動的方向——讓未來的選擇更靠近你想要的人生。

現在就下載 MindForest,讓每一份遺憾都成為成長的養分,陪你活出更少後悔、更有意義的人生。

參考文獻

Greenberg, M. (2012, May 16). The psychology of regret. Psychology Today. https://www.psychologytoday.com/ca/blog/the-mindful-self-express/201205/the-psychology-of-regret

Saffrey, C., Summerville, A., & Roese, N. J. (2008). Praise for regret: People value regret above other negative emotions. Motivation and emotion, 32(1), 46–54. https://doi.org/10.1007/s11031-008-9082-4

Roese, N. J., & Summerville, A. (2005). What we regret most... and why. Personality & social psychology bulletin, 31(9), 1273–1285. https://doi.org/10.1177/0146167205274693

Ware, B. (2012). The top five regrets of the dying: A life transformed by the dearly departing. Hay House.

探索實用的心理學貼士,立即應用到日常生活裡。由培養抗逆力、改善人際關係,到尋找工作平衡,我們的網誌分享心理學,陪伴你不斷成長。

你有職場內耗嗎?心理能量被無效努力、焦慮、內心比較和過度負責消耗掉了。而「無為」提供了一種反直覺、卻非常有效的方式:不靠拼命努力,也不過度干涉他人或流程,依然能達成工作成果,並且減少心理耗損。

「不是我不想存錢,是我真的不知道怎樣才算夠。」如果你是 Gen Z,這句話可能比任何理財建議都更貼近你的生活。在高房租、通膨、零工經濟、低起薪、情緒消耗型工作的夾擊下,月光族早已不是不自律,而是一種世代現象。這篇文章不是要你一夜之間變成理財高手,而是陪你看懂:為甚麼我們會成了月光族? 這背後的心理機制是甚麼?以及,怎樣用「不內耗」的方式,慢慢建立理財感?

在職涯的某些階段,「轉工」與「離職」這兩個詞,會悄悄出現在腦海中。它們不一定來得劇烈,更多時候是一種反覆出現的思緒——可能是在加班結束後的夜晚、在星期日準備入睡前,或是在完成一項早已熟練到不需多想的工作之後。如果你最近開始思考是否應該轉工,這並不代表你不夠努力,也不意味著你對現狀缺乏感恩。相反地,這往往代表你正在更成熟地審視自己的職涯方向、生活狀態,以及長期發展的可能性。

下載 MindForest,將知識應用於生活當中。ForestMind AI 夥伴會為你提供度身訂造的支持,見證你的每一步成長,助你發揮潛能。