「無為」在職場:停止過度努力工作,走出職場疲憊,擺脫打工仔奴性的3大法則

你有職場內耗嗎?心理能量被無效努力、焦慮、內心比較和過度負責消耗掉了。而「無為」提供了一種反直覺、卻非常有效的方式:不靠拼命努力,也不過度干涉他人或流程,依然能達成工作成果,並且減少心理耗損。

過去幾年,Pop-Mart憑藉旗下Labubu系列盲盒玩具迅速席捲全球成人與年輕消費者市場。這種集驚喜、不確定性、藝術收藏與社交分享於一體的潮流,吸引了眾多年輕成年人及「Kidults」(成年兒童心態者),成為不只是在販售玩具,更是一種文化現象。Labubu角色以獨特的萌怪設計帶入童年懷舊與現代反叛情感,激發情感共鳴,這讓盲盒不再只是單純收集,更是表達自我身份和情緒的管道。

Labubu盲盒成功的核心在於它利用了「驚喜經濟」,即通過不確定結果刺激大腦的多巴胺獎勵系統。神經科學研究指出,當人預期獲得獎勵時,伏隔核(nucleus accumbens)會活躍,釋放多巴胺,產生快感(Knutson et al., 2001)。每次購買後的拆盒瞬間,消費者在期待與未知中體驗強烈的愉悅感,這種即時滿足感稱為「即時獎勵」,是人們重複購買的重要心理動力。

這種「變動比率強化」(Variable Ratio Reinforcement)與賭博機制類似,隨機且不可預測的獎勵激勵消費者不斷嘗試以獲得稀有款,這在心理層面激發了類似賭博成癮的行為(Rutledge et al., 2014)。盲盒不僅是商品,更是一場心理遊戲,玩賞中包含了驚喜、冒險與期待,打造獨特的消費體驗。

盲盒購買者中普遍存在多種認知錯誤。首當其衝的是「控制錯覺」,即使結果百分百隨機,消費者仍相信多買幾盒可以增加獲得心儀款式的機會(Langer, 1975)。這種信念推動他們花費大量金錢與時間追求「完成收藏」,甚至誤以為自己有能力「掌控」幸運。

此外,收集全套的渴望反映了「Zeigarnik效應」,未完成的系列會在心理產生遺憾與焦慮,促使消費者繼續購買追求圓滿(Langer, 1975)。社會比較心理也不容忽視,當消費者在社交平台炫耀稀有款時,不僅增強自我認同,也在收藏圈建立聲望和地位(Chen & Berger, 2013)。這種收藏行為不僅是物品擁有,更是自我表達與社群歸屬的象徵。

在當代快節奏生活和多重壓力下,盲盒消費帶來的心理慰藉尤為重要。許多人把拆盲盒視為一種短暫逃避現實、緩解焦慮的方式。拆盒帶來的愉悅能暫時中和負面情緒,為精神提供短期安慰(Williams et al., 2012)。

這種利用外部刺激來調節情緒的行為,與賭博成癮心理相近。賭徒藉由下注獲得瞬間快感,盲盒買家經由拆盒的驚喜及收集的成就感獲得心理釋放。這同時也揭示了盲盒易造成心理依賴的危險,因有些人將購買行為作為逃避日常壓力的工具,若無節制,可能形成惡性循環。

盲盒的刺激來自隨機獎勵和不確定性的變動強化機制,這一點與賭博的行為強化模式高度契合。當獎勵(如稀有款Labubu)不可預測且偶爾出現時,大腦被持續激活,促進下注或購買行為(Brevers et al., 2013)。這種行為鞏固形成的習慣,使消費者難以停手。

購買盲盒時的大腦神經活動表明,參與者在拆開盲盒瞬間獲得高強度心理刺激和滿足感,這種快感能促使他們反覆回購。此外,行為的自動化與衝動控制障礙也會在一定程度上加劇此現象,部分用戶更容易失去理性判斷,在經濟與情緒許可範圍外持續消費。

Pop-Mart的盲盒模式在激發消費者行為上與賭博心理機制有顯著相似之處。兩者同樣利用了人類對不確定獎勵的興奮反應、多巴胺系統激活、認知錯摺如控制錯覺,以及基於期待的情緒驅動。盲盒透過變動強化計劃增加持續性消費,賭博則用類似機制造成成癮。

然而,盲盒不像賭博直接涉及金錢賭注,更多融入藝術收藏與社交元素,使消費行為顯得更有趣味與文化層面,降低明顯的風險感,但心理機制仍然易導致持續消費與沉迷。理解兩者共通的心理學基礎,幫助消費者識別潛在風險,建立更健康的消費習慣。

面對盲盒所帶來的興奮與誘惑,理性購買變得尤為重要。設定合理預算,明確消費界限,是避免陷入經濟困境的第一步。建議消費者自我反思購買動機,避免因情緒壓力或逃避心理而無節制購買。

另外,積極培養多元興趣,平衡精神需求,有助分散盲盒帶來的心理依賴。如感消費行為影響日常生活、關係或心理狀態,及早尋求專業心理諮詢能有效防止問題惡化。

Pop-Mart與Labubu系列的成功在於其對人類心理需求的深刻洞察,認知這些心理動因能幫助我們享受收藏樂趣的同時,維持健康、理性的生活節奏。

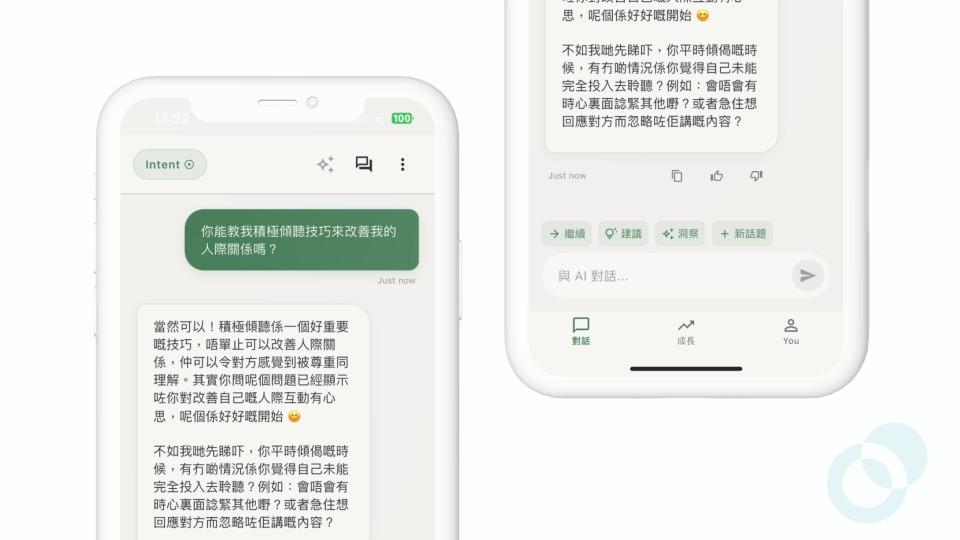

盲盒熱潮背後,蘊藏著人類心理深層機制與行為驅動。 MindForest App 為你帶來基於心理學的AI對話,幫助你理解自己對未知獎賞與收藏的心理動力,促進理性消費與心靈成長。

下載MindForest App,展開心理學AI對話

如果你為收集盲盒的期待與誘惑感到矛盾,MindForest AI會傾聽你的掙扎與情緒,並給出溫暖且專業的心理建議,幫助你認清行為動機,理清內在需求。

透過書寫情緒與消費體驗,重新整理自我觀念,重建內在掌控感,培養健康心態。

心理測評助你認識行為背後的心理機制,有效打造理性的消費決策與情緒調節能力。

現在就下載 MindForest,開始理解自己的心理動力,找到理性與享樂間的平衡,善待自己的每一次選擇。

Brevers, D., et al. (2013). Pathological Choice: The Neuroscience of Gambling and Addiction. Frontiers in Behavioral Neuroscience. https://doi.org/10.3389/fnbeh.2013.00105

Chen, Y., & Berger, J. (2013). The role of social identity in consumer behavior. Journal of Consumer Psychology.

Hodgins, D. C., & Holub, A. (2015). Treatment of problem gambling: Current status and future directions. Psychology of Addictive Behaviors. https://doi.org/10.1037/adb0000037

Knutson, B., Adams, C. M., Fong, G. W., & Hommer, D. (2001). Anticipation of increasing monetary reward selectively recruits nucleus accumbens. Journal of Neuroscience, 21(16), RC159.

Langer, E. J. (1975). The illusion of control. Journal of Personality and Social Psychology, 32(2), 311-328.

Rutledge, R. B., et al. (2014). Dopamine, reward, and anticipation in decision-making. Nature Neuroscience, 17, 659–666.

Williams, R. J., West, B. L., & Simpson, R. I. (2012). Prevention of problem gambling: A comprehensive review of the evidence. Journal of Gambling Studies, 28(1), 99-187.

探索實用的心理學貼士,立即應用到日常生活裡。由培養抗逆力、改善人際關係,到尋找工作平衡,我們的網誌分享心理學,陪伴你不斷成長。

你有職場內耗嗎?心理能量被無效努力、焦慮、內心比較和過度負責消耗掉了。而「無為」提供了一種反直覺、卻非常有效的方式:不靠拼命努力,也不過度干涉他人或流程,依然能達成工作成果,並且減少心理耗損。

「不是我不想存錢,是我真的不知道怎樣才算夠。」如果你是 Gen Z,這句話可能比任何理財建議都更貼近你的生活。在高房租、通膨、零工經濟、低起薪、情緒消耗型工作的夾擊下,月光族早已不是不自律,而是一種世代現象。這篇文章不是要你一夜之間變成理財高手,而是陪你看懂:為甚麼我們會成了月光族? 這背後的心理機制是甚麼?以及,怎樣用「不內耗」的方式,慢慢建立理財感?

在職涯的某些階段,「轉工」與「離職」這兩個詞,會悄悄出現在腦海中。它們不一定來得劇烈,更多時候是一種反覆出現的思緒——可能是在加班結束後的夜晚、在星期日準備入睡前,或是在完成一項早已熟練到不需多想的工作之後。如果你最近開始思考是否應該轉工,這並不代表你不夠努力,也不意味著你對現狀缺乏感恩。相反地,這往往代表你正在更成熟地審視自己的職涯方向、生活狀態,以及長期發展的可能性。

下載 MindForest,將知識應用於生活當中。ForestMind AI 夥伴會為你提供度身訂造的支持,見證你的每一步成長,助你發揮潛能。