仇富心理學:為何我們會討厭社會上比自己成功的人?從尼采到現代心理學的啟示

甚麼是「仇富」?一種潛藏於社會的防衛心態 你是否曾經在心中暗暗想過:「有錢人都很虛偽」? 或者當別人成功時,你第一個反應是:「他靠父幹吧。」 這種微妙而複雜的心態,就是心理學中所謂的「仇富」(resentment towards the rich)。 它並不單純是「嫉妒」,而是一種在社會比較中產生的道德防衛機制──當人感覺自己被剝奪權力與資源時,便會透過貶低成功者來維護內在的自尊(Feather, 1999)。

「渣女」這個詞常在網路上引發熱烈討論,有人認為它是對女性的偏見,也有人覺得終於有人說出實話。但冷靜想想,若我們可以理性地剖析「渣」的行為本質,不論男女,其實都有值得注意的心理特徵與社會現象。 這篇文章,不是為了攻擊任何性別,而是希望透過心理學研究,幫助大家更理解在感情中遇到的操控行為與心理傾向,從而提升自我保護意識與心理覺察力。

「渣女」這個詞常在網路上引發熱烈討論,有人認為它是對女性的偏見,也有人覺得終於有人說出實話。但冷靜想想,若我們可以理性地剖析「渣」的行為本質,不論男女,其實都有值得注意的心理特徵與社會現象。

這篇文章,不是為了攻擊任何性別,而是希望透過心理學研究,幫助大家更理解在感情中遇到的操控行為與心理傾向,從而提升自我保護意識與心理覺察力。

不是只有男性會「渣」,女性同樣可能展現令人受傷的行為,只是方式不同。研究指出,女性在表現敵意的方式上,較傾向於使用「關係暴力」(relational aggression),例如孤立他人、製造小圈子、散播謠言等(Crick & Grotpeter, 1995)。

相比之下,男性的敵意則較常以肢體或語言暴力呈現,如爭吵或打鬥(Archer, 2004)。這些差異不代表誰比較糟,而是反映了性別在社交風格與心理表達上的不同傾向。

若從心理學角度深入探討「渣女」的成因,就不能不提**「黑暗三角人格」(Dark Triad):馬基維利主義、自戀型人格與反社會人格。

研究發現,整體而言,女性在這三項特質上的平均得分普遍較男性低,但當她們具備這些特質時,表現方式通常更隱晦,且多透過情感與人際關係進行操控(Jonason & Webster, 2010)。

舉例來說,一位具有馬基維利傾向的女性,可能不會正面衝突,而是透過策動排擠、操控輿論等間接方式達成目的。

你是否曾看過這樣的情節:一段戀情破裂後,女性在網上發文,迅速獲得大量支持,而男方則成為「冷血自私」的代名詞?這也許與「社會資本」的性別差異有關。

研究指出,女性在建立與維持人際關係方面,普遍比男性更具優勢,也更擅長運用情緒語言與社群資源(Caldwell & Peplau, 1982)。這使得在社交平台上,女性往往能塑造更具說服力的受害形象,進而影響輿論走向。

這並非說女性天生善於操縱,而是指出在某些情境下,這樣的優勢若被濫用,也可能對另一方造成巨大傷害。

「她只是講我壞話而已,有這麼嚴重嗎?」很多人在面對關係暴力時,會輕忽其傷害性。然而,研究發現,關係暴力對心理健康的影響,與身體暴力不相上下,甚至更持久(Prinstein et al., 2001)。

這種情感操控與人際打壓,會逐漸削弱一個人的自尊與安全感,讓人陷入孤立與自我懷疑之中。當我們談論「渣女」,重點不是標籤對方,而是辨識出這些潛藏的心理暴力形式,並勇敢設下界線。

討論這些行為時,我們常會不自覺地將焦點放在「她是女性,怎會這樣做」或「他是男性,所以一定會出軌」這樣的刻板印象。但這種性別化的解釋,往往只會加深對立,無助於解決問題。

渣的行為,本質上是操控與傷害,不論性別都可能發生。真正重要的是,我們能否認清這些行為對個人與關係的影響,學會辨識與保護自己,而非陷入性別歧視或互相指責的死胡同。

不是每一位表面甜美可人的女性都是安全的對象。如果你在關係中感受到以下跡象,可能要提高警覺:

這些行為背後,常隱含著操控與權力不對等,並可能對你的心理健康造成長遠傷害。

說到底,我們需要的不是再多一點對「渣男」或「渣女」的仇視,而是更深刻地理解渣行為的心理與社會根源。

每一個人都可能成為受害者,也可能不自覺地成為施暴者。唯有聚焦在「行為本身」而非「性別」,我們才有機會打造出更健康、尊重與平等的親密關係。

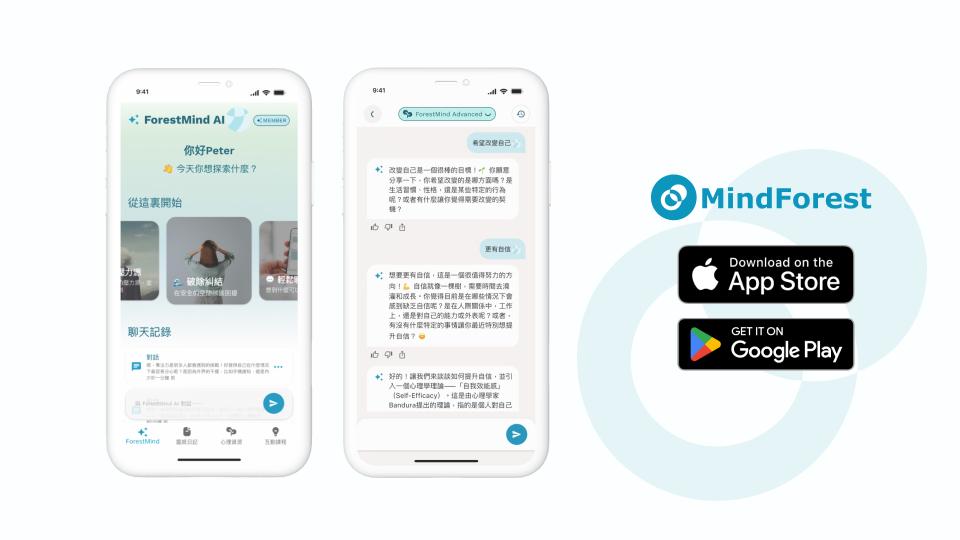

有些人用甜言蜜語掩飾操控,有些人善於在人際間編織小圈子,讓人不知不覺陷入情感泥沼。透過 MindForest App,你可以重新認清這些關係中的紅旗訊號,療癒受傷的心,成為更堅韌、更清醒的自己。

ForestMind AI 根據你當下的情緒反應與關係狀況,給出專業而溫柔的心理建議。無論你正陷在懷疑、失落或困惑中,它都能幫助你釐清情緒、辨識操控模式,走出情感迷霧。

寫下你經歷過的情感起伏與那句讓你心碎的話,讓自己在書寫中看到整體脈絡。靈感日記幫助你釋放情緒,重整自尊與界線,為下段關係培養更穩定的自我。

透過心理測評,你可以了解自己在親密關係中容易受哪種操控影響,學習辨識情感操縱與關係暴力的徵兆,為自己建立更安全的情感底線。

現在就下載 MindForest,無論你曾經遇過哪種渣女、甚麼樣的傷害,都不該讓它定義你的未來。讓 MindForest 陪你重建自信,找回健康的愛與關係。

參考資料

Archer, J. (2004). Sex differences in aggression in real-world settings: A meta-analytic review. Review of General Psychology, 8(4), 291–322.

Caldwell, M. A., & Peplau, L. A. (1982). Sex differences in same-sex friendship. Sex Roles, 8(7), 721–732.

Crick, N. R., & Grotpeter, J. K. (1995). Relational aggression, gender, and social-psychological adjustment. Child Development, 66(3), 710–722.

Jonason, P. K., & Webster, G. D. (2010). The dirty dozen: A concise measure of the Dark Triad. Psychological Assessment, 22(2), 420–432.

Prinstein, M. J., Boergers, J., & Vernberg, E. M. (2001). Overt and relational aggression in adolescents: Social-psychological adjustment of aggressors and victims. Journal of Clinical Child Psychology, 30(4), 479–491.

探索實用的心理學貼士,立即應用到日常生活裡。由培養抗逆力、改善人際關係,到尋找工作平衡,我們的網誌分享心理學,陪伴你不斷成長。

甚麼是「仇富」?一種潛藏於社會的防衛心態 你是否曾經在心中暗暗想過:「有錢人都很虛偽」? 或者當別人成功時,你第一個反應是:「他靠父幹吧。」 這種微妙而複雜的心態,就是心理學中所謂的「仇富」(resentment towards the rich)。 它並不單純是「嫉妒」,而是一種在社會比較中產生的道德防衛機制──當人感覺自己被剝奪權力與資源時,便會透過貶低成功者來維護內在的自尊(Feather, 1999)。

在長大的過程中,我們學會了理性、自控、堅強,但卻常常忘了——我們心裡其實還住著一個內在小孩。那個孩子也許曾被忽略、被誤解、被迫長大。所謂「療癒內在小孩」,不是一種玄學,而是一種深層的心理修復與自我覺察。

你有沒有發現,長大後的我們,常常不知不覺地重演原生家庭的劇本?也許你會在關係中變得過度敏感、害怕被拒絕;又或是無論多努力,都難以感覺被愛。這些情緒並不是無中生有,而是來自我們最早學會「如何愛與被愛」的地方——原生家庭。心理學提醒我們:要真正了解現在的自己,就要先回到那個最初影響我們情緒與信念的地方。

下載 MindForest,將知識應用於生活當中。ForestMind AI 夥伴會為你提供度身訂造的支持,見證你的每一步成長,助你發揮潛能。